2016年06月06日 15:04 转载:国搜科技

核心提示:《全球生态环境遥感监测2015年度报告》继续关注全球生态环境热点问题以及热点区域,选定“‘一带一路’生态环境状况”和“大宗粮油作物生产形势”两个专题开展监测分析。

国搜科技6月6日讯 2016年6月6日下午,科技部在北京召开《全球生态环境遥感监测2015年度报告》新闻发布会,第四次面向全球公开发布全球生态环境遥感监测年度报告(以下简称“年度报告”)。发布会由科技部办公厅孙玉明副主任主持,国家遥感中心李加洪总工程师、科技部国际合作司陈霖豪副司长、科技部高新技术发展及产业化司梅建平副巡视员、年度报告专家组组长郭华东院士、专家组副组长刘纪远研究员、中国参加地球观测组织(GEO)工作部际协调小组相关成员部门代表等有关领导和专家出席了发布会。人民日报、新华社、中央人民广播电台、中央电视台、人民网等20多家新闻媒体参加了发布会。

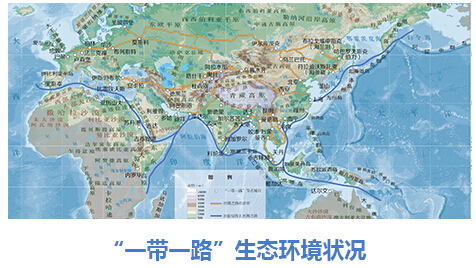

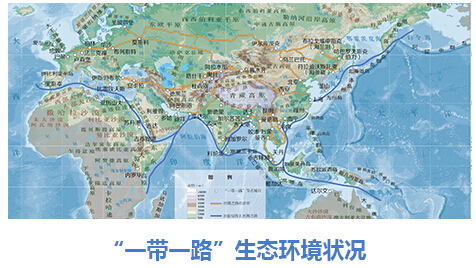

发布会上,李加洪总工程师介绍了年度报告的有关情况并与相关专家一同回答了媒体提问。2015年度报告选定“一带一路”沿线区域生态环境状况和全球大宗粮油作物生产形势两个专题开展了遥感监测分析。秉承“一带一路”倡议提出的可持续发展和合作共赢理念,“‘一带一路’生态环境状况”专题针对“一带一路”沿线区域,主要利用2014年国内外卫星遥感数据,系统地生成了监测区域陆域与海域现势性较强的土地覆盖、植被生长状态、农情、海洋环境等方面的31个生态环境遥感专题数据产品,对陆域7大区域、6个经济走廊及26个重要节点城市的生态环境基本特征、土地利用程度、约束性因素等,以及12个海区、13个近海海域及25个港口城市的生态环境状况进行了系统分析,并在区域、廊道与节点城市规划建设中,有针对性地提出了相关建议。“全球大宗粮油作物生产形势”专题主要基于多源遥感与气象数据,对2015年度全球农业气象条件、粮油作物种植与胁迫状况、全球粮食产量与供应形势进行了遥感监测和分析,并对2016年全球粮油生产形势进行了展望。

全球生态环境遥感监测年度报告工作是一项长期而艰巨的任务。后续将积极落实《国家创新驱动发展战略纲要》,深入参与全球科技创新治理,进一步扩展全球生态环境持续监测的内容,选择合适的专题形成报告向全球发布,为各国政府、研究机构和国际组织开展环境问题研究和制定环境政策提供依据,同时为推动中国GEO工作的深入开展做出新的积极贡献。

/>

/>

“‘一带一路’生态环境状况”专题秉承“一带一路”倡议提出的可持续发展和合作共赢理念,针对“一带一路”沿线区域,主要利用2014年国内外卫星遥感数据,系统地生成了监测区域陆域与海域现势性较强的土地覆盖、植被生长状态、农情、海洋环境等方面的31个生态环境遥感专题数据产品。根据上述数据产品,本专题就陆域7大区域、6个经济走廊及26个重要节点城市的生态环境基本特征、土地利用程度、约束性因素等,以及12个海区、13个近海海域和25个港口城市的生态环境状况进行了系统分析,取得了系列且非常有意义的监测结果。相关成果不仅可为“一带一路”倡议的实施规划方案制定提供现势性和基础性的生态环境信息,而且可作为“一带一路”倡议实施过程中的生态环境动态监测评估的基准。数据产品将无偿与相关国家和国际组织共享,共同促进区域可持续发展。

/>

/>

全球大宗粮油作物生产形势”专题主要基于多源遥感与气象数据,对2015年度全球65个农业生态区的气象条件、全球7个农业主产区及中国7个农业分区粮油作物种植与胁迫状况、全球粮食产量与供应形势进行了遥感监测和分析,并对2016年全球粮油生产形势进行了展望。报告独立客观地反映了全球不同国家和地区的大宗粮油作物生产状况,对增强全球粮油信息透明度、保障全球粮油贸易稳定和全球粮食安全具有重要意义。

《全球生态环境遥感监测2015年度报告》的主要结论概括如下:

1. “一带一路”生态环境状况专题

“一带一路”沿线陆域自然地理条件复杂,森林、草原、农田等生态系统多样,具有明显的地带性,区域差异大。森林、草地、农田总面积为3673.52万平方公里,占监测区域总面积的69.11%。2014年“一带一路”陆域监测区森林总面积为1279.33万平方公里,占全球森林总面积的35.10%,占监测区域总面积的24.07%;草地总面积1234.42万平方公里,占全球草地总面积的34.88%,占监测区域总面积的23.22%;农田总面积1159.77万平方公里,占全球农田总面积的53.28%,占监测区域总面积的21.82%。

六大经济走廊是丝绸之路经济带建设的重要载体,走廊沿线区域的生态环境条件对“一带一路”建设有重要影响,是必须考虑的重要因素。对各经济走廊的生态约束性因素分析表明,不同经济走廊及每个走廊的不同分段其主要生态约束性因素不尽相同,主要的生态环境约束因素有干旱、荒漠、高山、严寒和珍稀生物生境保护。

中蒙俄经济走廊”严寒区段总计长约2300公里,山地区段长约650公里,荒漠区段长约400公里,且自然保护区广布;“新亚欧大陆桥”全长超过10000公里,其中中亚段有长约1800公里的生态敏感地段;“中国-中亚-西亚经济走廊”的中国-中亚段2240公里穿越荒漠区、360公里穿越天山山脉,西亚段820公里穿越荒漠区、1400公里穿越山区;“中国-中南半岛经济走廊”北段约700公里穿越海拔高于2000米的区域,南段有各类自然保护区259个;“中巴经济走廊”全长约3000公里,其中北段约940公里穿越海拔普遍高于4000米的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原,南段的巴基斯坦南部全长约490公里穿越干旱和荒漠区;“孟中印缅经济走廊”全长近4000公里,中缅段长约1500公里,穿越云贵高原和缅甸北部山地,印孟段孟加拉湾地区降水多、洪涝灾害频发,沿线自然保护区分布广泛。

2003-2014年,12个海区透明度总体呈增高趋势,水质环境总体好转,呈现近岸低、外海高的空间分布格局。

为在“一带一路”倡议实施中充分体现可持续发展的理念,在区域、廊道与节点城市规划建设中提出如下建议:

(1)东南亚区、南亚区、中东欧及俄罗斯远东地区生态条件良好,生态资源丰富,经济发展潜力大,是“一带一路”倡议实施中应重点关注的区域。但是,在这些区域中,东南亚区和南亚区热带雨林与亚热带山地森林是全球生物多样性保护的关键区域;欧亚大陆高纬度地区的亚寒带针叶林生长缓慢,自身恢复能力差,一旦破坏难以恢复。因此,在规划和建设中应特别重视这些区域的生态保护问题。

(2)主要经济走廊的建设对沿线区域的经济将起到重要的带动作用,同时也会对走廊沿线的生态环境构成新的压力。如中国-中亚-西亚经济走廊穿越中国新疆、哈萨克斯坦、伊朗等干旱区,水资源严重匮乏,荒漠生态环境极其脆弱,要以水资源承载力作为约束条件制定区域产业的优化布局方案。因此,在经济走廊及其节点城市的规划建设中应加强科学论证,充分评估建设活动的生态环境影响。

(3)部分封闭的海域,因临近大江大河河口和人类活动导致的环境污染,海域生态环境保护的压力较大,如鹿特丹、迪拜-阿巴斯-多哈、卡拉奇等港口的临近海域海水透明度低、叶绿素含量偏高。因此,在“一带一路”倡议实施过程中,需要重点关注相关海域的海洋生态环境保护问题。

2. 全球大宗粮油作物生产形势专题

2015年全球大宗粮油作物产量达27.65亿吨,增产476万吨,同比增长0.2%。其中,全球小麦产量为72432万吨,同比增产249万吨,增幅为0.3%;全球玉米总产量为99032万吨,与2014年基本持平;全球水稻总产量为74200万吨,较2014年减产111万吨,减幅为0.1%;全球大豆产量为30879万吨,同比增产296万吨,增幅为1.0%。受强厄尔尼诺的影响,印度尼西亚水稻、南非玉米、埃塞俄比亚玉米和小麦产量显著下降,但全球大宗作物产量仍与2014年持平。

2015年中国粮食总产量为56808万吨,较2014年增产431万吨,增幅为0.8%。其中,夏粮总产量为12570万吨,较2014年增产216万吨,增幅为1.7%;秋粮总产量为40726万吨,同比增产242万吨,增幅为0.6%。强厄尔尼诺以及病虫害未对中国大宗粮油作物产量造成显著影响。

2015年度报告和相关数据集产品均同步公开发布,并提供网络在线服务,发布地址:国家遥感中心门户网站(http://www.nrscc.gov.cn)、国家综合地球观测数据共享平台(http://www.chinageoss.org)和中国搜索门户网站(http://www.chinaso.com)。

国搜科技6月6日讯 2016年6月6日下午,科技部在北京召开《全球生态环境遥感监测2015年度报告》新闻发布会,第四次面向全球公开发布全球生态环境遥感监测年度报告(以下简称“年度报告”)。发布会由科技部办公厅孙玉明副主任主持,国家遥感中心李加洪总工程师、科技部国际合作司陈霖豪副司长、科技部高新技术发展及产业化司梅建平副巡视员、年度报告专家组组长郭华东院士、专家组副组长刘纪远研究员、中国参加地球观测组织(GEO)工作部际协调小组相关成员部门代表等有关领导和专家出席了发布会。人民日报、新华社、中央人民广播电台、中央电视台、人民网等20多家新闻媒体参加了发布会。

发布会上,李加洪总工程师介绍了年度报告的有关情况并与相关专家一同回答了媒体提问。2015年度报告选定“一带一路”沿线区域生态环境状况和全球大宗粮油作物生产形势两个专题开展了遥感监测分析。秉承“一带一路”倡议提出的可持续发展和合作共赢理念,“‘一带一路’生态环境状况”专题针对“一带一路”沿线区域,主要利用2014年国内外卫星遥感数据,系统地生成了监测区域陆域与海域现势性较强的土地覆盖、植被生长状态、农情、海洋环境等方面的31个生态环境遥感专题数据产品,对陆域7大区域、6个经济走廊及26个重要节点城市的生态环境基本特征、土地利用程度、约束性因素等,以及12个海区、13个近海海域及25个港口城市的生态环境状况进行了系统分析,并在区域、廊道与节点城市规划建设中,有针对性地提出了相关建议。“全球大宗粮油作物生产形势”专题主要基于多源遥感与气象数据,对2015年度全球农业气象条件、粮油作物种植与胁迫状况、全球粮食产量与供应形势进行了遥感监测和分析,并对2016年全球粮油生产形势进行了展望。

全球生态环境遥感监测年度报告工作是一项长期而艰巨的任务。后续将积极落实《国家创新驱动发展战略纲要》,深入参与全球科技创新治理,进一步扩展全球生态环境持续监测的内容,选择合适的专题形成报告向全球发布,为各国政府、研究机构和国际组织开展环境问题研究和制定环境政策提供依据,同时为推动中国GEO工作的深入开展做出新的积极贡献。

/>

/>“‘一带一路’生态环境状况”专题秉承“一带一路”倡议提出的可持续发展和合作共赢理念,针对“一带一路”沿线区域,主要利用2014年国内外卫星遥感数据,系统地生成了监测区域陆域与海域现势性较强的土地覆盖、植被生长状态、农情、海洋环境等方面的31个生态环境遥感专题数据产品。根据上述数据产品,本专题就陆域7大区域、6个经济走廊及26个重要节点城市的生态环境基本特征、土地利用程度、约束性因素等,以及12个海区、13个近海海域和25个港口城市的生态环境状况进行了系统分析,取得了系列且非常有意义的监测结果。相关成果不仅可为“一带一路”倡议的实施规划方案制定提供现势性和基础性的生态环境信息,而且可作为“一带一路”倡议实施过程中的生态环境动态监测评估的基准。数据产品将无偿与相关国家和国际组织共享,共同促进区域可持续发展。

/>

/>全球大宗粮油作物生产形势”专题主要基于多源遥感与气象数据,对2015年度全球65个农业生态区的气象条件、全球7个农业主产区及中国7个农业分区粮油作物种植与胁迫状况、全球粮食产量与供应形势进行了遥感监测和分析,并对2016年全球粮油生产形势进行了展望。报告独立客观地反映了全球不同国家和地区的大宗粮油作物生产状况,对增强全球粮油信息透明度、保障全球粮油贸易稳定和全球粮食安全具有重要意义。

《全球生态环境遥感监测2015年度报告》的主要结论概括如下:

1. “一带一路”生态环境状况专题

“一带一路”沿线陆域自然地理条件复杂,森林、草原、农田等生态系统多样,具有明显的地带性,区域差异大。森林、草地、农田总面积为3673.52万平方公里,占监测区域总面积的69.11%。2014年“一带一路”陆域监测区森林总面积为1279.33万平方公里,占全球森林总面积的35.10%,占监测区域总面积的24.07%;草地总面积1234.42万平方公里,占全球草地总面积的34.88%,占监测区域总面积的23.22%;农田总面积1159.77万平方公里,占全球农田总面积的53.28%,占监测区域总面积的21.82%。

六大经济走廊是丝绸之路经济带建设的重要载体,走廊沿线区域的生态环境条件对“一带一路”建设有重要影响,是必须考虑的重要因素。对各经济走廊的生态约束性因素分析表明,不同经济走廊及每个走廊的不同分段其主要生态约束性因素不尽相同,主要的生态环境约束因素有干旱、荒漠、高山、严寒和珍稀生物生境保护。

中蒙俄经济走廊”严寒区段总计长约2300公里,山地区段长约650公里,荒漠区段长约400公里,且自然保护区广布;“新亚欧大陆桥”全长超过10000公里,其中中亚段有长约1800公里的生态敏感地段;“中国-中亚-西亚经济走廊”的中国-中亚段2240公里穿越荒漠区、360公里穿越天山山脉,西亚段820公里穿越荒漠区、1400公里穿越山区;“中国-中南半岛经济走廊”北段约700公里穿越海拔高于2000米的区域,南段有各类自然保护区259个;“中巴经济走廊”全长约3000公里,其中北段约940公里穿越海拔普遍高于4000米的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原,南段的巴基斯坦南部全长约490公里穿越干旱和荒漠区;“孟中印缅经济走廊”全长近4000公里,中缅段长约1500公里,穿越云贵高原和缅甸北部山地,印孟段孟加拉湾地区降水多、洪涝灾害频发,沿线自然保护区分布广泛。

2003-2014年,12个海区透明度总体呈增高趋势,水质环境总体好转,呈现近岸低、外海高的空间分布格局。

为在“一带一路”倡议实施中充分体现可持续发展的理念,在区域、廊道与节点城市规划建设中提出如下建议:

(1)东南亚区、南亚区、中东欧及俄罗斯远东地区生态条件良好,生态资源丰富,经济发展潜力大,是“一带一路”倡议实施中应重点关注的区域。但是,在这些区域中,东南亚区和南亚区热带雨林与亚热带山地森林是全球生物多样性保护的关键区域;欧亚大陆高纬度地区的亚寒带针叶林生长缓慢,自身恢复能力差,一旦破坏难以恢复。因此,在规划和建设中应特别重视这些区域的生态保护问题。

(2)主要经济走廊的建设对沿线区域的经济将起到重要的带动作用,同时也会对走廊沿线的生态环境构成新的压力。如中国-中亚-西亚经济走廊穿越中国新疆、哈萨克斯坦、伊朗等干旱区,水资源严重匮乏,荒漠生态环境极其脆弱,要以水资源承载力作为约束条件制定区域产业的优化布局方案。因此,在经济走廊及其节点城市的规划建设中应加强科学论证,充分评估建设活动的生态环境影响。

(3)部分封闭的海域,因临近大江大河河口和人类活动导致的环境污染,海域生态环境保护的压力较大,如鹿特丹、迪拜-阿巴斯-多哈、卡拉奇等港口的临近海域海水透明度低、叶绿素含量偏高。因此,在“一带一路”倡议实施过程中,需要重点关注相关海域的海洋生态环境保护问题。

2. 全球大宗粮油作物生产形势专题

2015年全球大宗粮油作物产量达27.65亿吨,增产476万吨,同比增长0.2%。其中,全球小麦产量为72432万吨,同比增产249万吨,增幅为0.3%;全球玉米总产量为99032万吨,与2014年基本持平;全球水稻总产量为74200万吨,较2014年减产111万吨,减幅为0.1%;全球大豆产量为30879万吨,同比增产296万吨,增幅为1.0%。受强厄尔尼诺的影响,印度尼西亚水稻、南非玉米、埃塞俄比亚玉米和小麦产量显著下降,但全球大宗作物产量仍与2014年持平。

2015年中国粮食总产量为56808万吨,较2014年增产431万吨,增幅为0.8%。其中,夏粮总产量为12570万吨,较2014年增产216万吨,增幅为1.7%;秋粮总产量为40726万吨,同比增产242万吨,增幅为0.6%。强厄尔尼诺以及病虫害未对中国大宗粮油作物产量造成显著影响。

2015年度报告和相关数据集产品均同步公开发布,并提供网络在线服务,发布地址:国家遥感中心门户网站(http://www.nrscc.gov.cn)、国家综合地球观测数据共享平台(http://www.chinageoss.org)和中国搜索门户网站(http://www.chinaso.com)。

版权所有:中华人民共和国科学技术部国家遥感中心 京备ICP05006171号-1

Copyright@2000-2011 Nrscc.gov.cn Rll Right Reserved

Copyright@2000-2011 Nrscc.gov.cn Rll Right Reserved