各大洲碳源汇状况及变化趋势

各大洲碳源汇状况及变化趋势

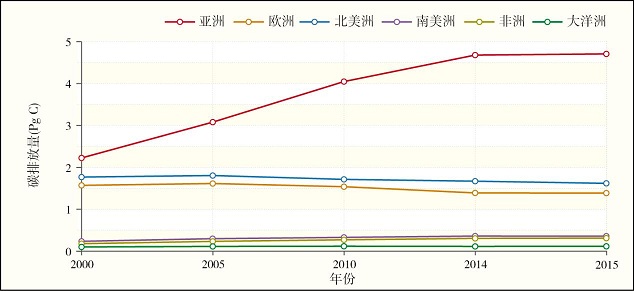

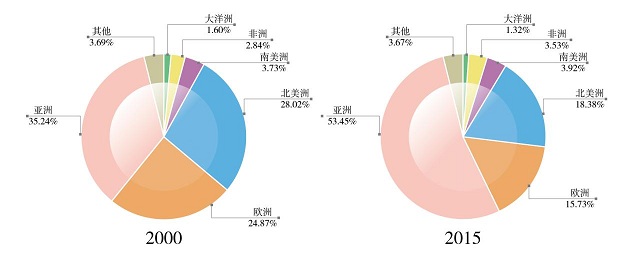

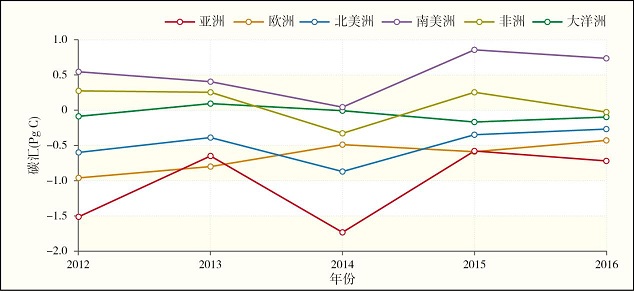

亚洲总体表现为碳源,本世纪以来碳源总量在持续上升。2000—2015年CO2排放量随时间呈上升趋势(图4-1),年均CO2排放量为3.75 Pg C。2005年CO2排放量为2.22 Pg C,占全球总排放量的35.24%;2015年CO2排放量上升到4.71 Pg C,占全球总排放量的53.44%,10年内CO2排放量全球占比增加了18.20%,这与中印两大新兴经济体的高速经济发展直接相关(图4-2)。同期,亚洲陆地生态系统碳汇总量高于其他各大洲,表现为强碳汇,平均年碳汇量为1.04 Pg C(图4-3)。源汇总量相抵,2015年亚洲碳源总规模已超过4.03 Pg C。

欧洲总体表现为碳源,碳源总量呈缓慢减弱趋势。2000—2015年欧洲CO2排放量随时间呈先上升后逐渐降低趋势(图4-1),年均CO2排放量为1.50 Pg C。2005年CO2排放量最高,为1.61 Pg C,占全球总排放量的24.87%;2015年CO2排放量为1.39 Pg C,占全球总排放量的15.73%(图4-2),10年内CO2排放量全球占比减少了9.14%。同期,欧洲陆地生态系统碳汇大体呈逐渐降低趋势(图4-3),平均碳汇强度为0.66 Pg C。源汇总量相抵,2015年欧洲碳源总规模仅为0.94 Pg C。

北美洲总体表现为碳源,碳源总量呈缓慢减弱趋势。2000—2015年,北美洲CO2排放量呈先上升后下降趋势(图4-1),年均CO2排放量为1.72 Pg C。2005年CO2排放量最高为1.81 Pg C,占全球总排放量的28.02%;2015年CO2排放量为1.62 Pg C,占全球总排放量的18.38%(图4-2),10年内CO2排放量全球占比减少了9.64%。同期,北美洲陆地生态系统碳汇呈先增加后减少趋势(图4-3),平均碳汇强度为0.50 Pg C,这与当时的美国政府采取了积极的气候变化应对措施有关。源汇总量相抵,2015年北美洲碳源总规模为1.41 Pg C。

大洋洲、南美洲和非洲碳排放规模较小,陆地生态系统分别表现为弱源或弱汇。2010-2015年,大洋洲、南美洲和非洲年平均碳排放分别为0.11、0.30、0.26 Pg C。同期,大洋洲陆地生态系统碳汇0.06 Pg C,南美洲和非洲表现为弱源,分别为0.51、0.08 Pg C。源汇总量相抵,2015年大洋洲、南美洲和非洲碳源总规模分别为-0.05、1.18、0.61 Pg C。

各大洲碳汇存在明显的年际差异,这主要是由ENSO等气候变率导致的降水和温度异常引起的。

图4-1 2000—2015年各大洲CO2排放量

图4-2 2000年和2015年各大洲CO2排放量所占比例

图4-3 2012—2016年各大洲陆地生态系统碳汇随时间变化(包含土地利用变化结果)

Copyright © 2012 - The National Remote Sensing Center of China (NRSCC)

前言

前言