中国碳源汇特征及减排增汇成效

中国碳源汇特征及减排增汇成效

1、中国碳排放

减缓区域乃至全球的气候变化,减少CO2排放是人类所面临的最大挑战之一。当前中国是全球最大的年CO2排放国,2013年全球化石燃料燃烧的CO2排放中国占据了27.6%。CO2减排在中国不仅仅是为了实现全球减排目标,更是为了中国自身环境保护和可持续发展。

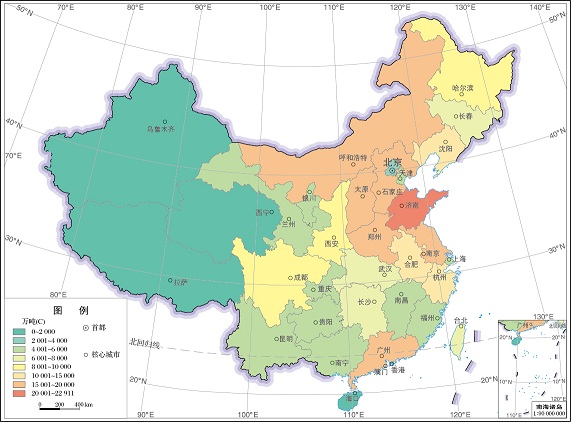

从中国各省市CO2排放量来看(图4-4),东部地区明显高于西部地区,排放量较高的地区大多处于华北及东部的沿海地区,西部等地区的CO2排放量则相对较低。山东省的CO2排放量最高,新疆、西藏、青海和海南的排放量较低。

图4-4 中国各省市2012年CO2排放量,其中台湾数据来自2012年BP报告

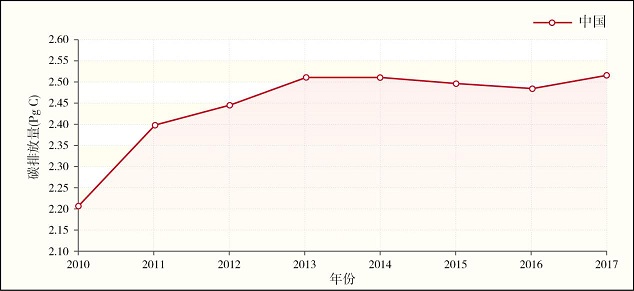

如图4-5所示,2010—2017年中国CO2排放量总体呈上升趋势。2010—2013年CO2排放量增长较快,从2010年的2.21 Pg C增加到2013年的2.51 Pg C;2013—2016年略有下降趋势;2017年有小幅上升,达到2.52 Pg C。

图4-5 2010—2017年中国CO2排放量

2、能源结构调整对碳减排的贡献

(1)发电量和碳减排

电力是国民经济发展的重要能源,化石能源消耗引起的全球变暖等环境问题,正在不断地影响着人们的生活。近几十年来中国经济得到快速发展,发电量也呈现出大幅上升趋势,其中火力发电是中国生产电能的主要方式。在国际碳减排和可持续发展的双重压力下,水力发电、风力发电、太阳能发电和核力发电等对中国调整当前的能源结构、减少CO2排放和发展低碳经济能够发挥举足轻重的作用。

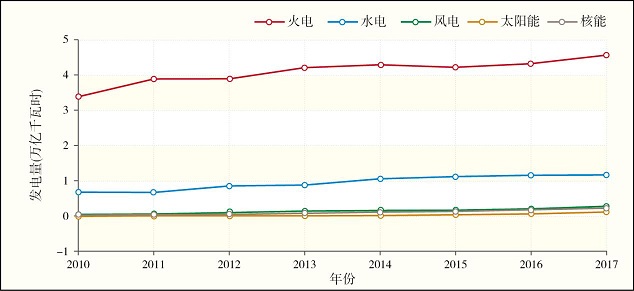

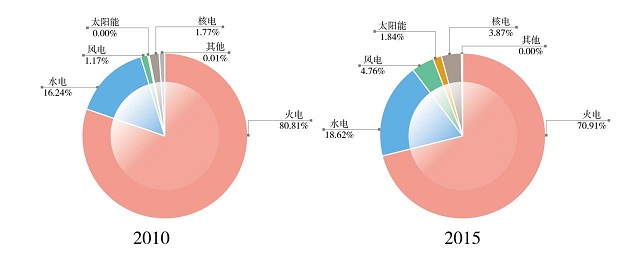

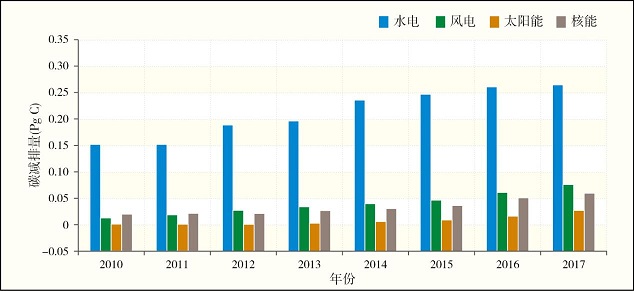

2010—2017年,中国各类发电量均呈逐渐上升趋势,其中火力发电量最高,其次为水电,太阳能发电量最低(图4-6)。2010—2017年期间,火力发电量比重下降了9.90%,水电、风电、太阳能发电和核力发电量的比重上升了9.90%(图4-7)。水电、风电、太阳能发电、核电和火电的碳排放系数分别为28.3、8.3、29.0、11.0、250.7 g C/kW· h(1 g C/kW· h=1克碳/千瓦时)(见附录C表c-1)。在发电量都为上网电量的情况下,根据附录C(4)的计算方法,2010—2017年,与火电相比,水电、风电、太阳能发电和核电相应减少的碳排放量逐年增加;2017年,水电、风电、太阳能发电、核电碳减排总量为425.48 Tg C(1 Tg C=一百万吨碳)(图4-8),相当于当年总排放量的16.86%。因此,调整能源结构,实现水电、风电、太阳能发电、核电等新能源的协调发展,对中国碳减排、实现可持续发展有着积极的作用。

图4-6 2010—2017年中国发电量

图4-7 2010年和2017年中国各类发电量所占比重

图4-8 2010—2017年与火电相比,中国水电、风电、太阳能发电和核电碳减排量

2014年,中华人民共和国国家发展和改革委员会发布了《国家应对气候变化规划(2014—2020年)》,预计到2020年,中国的水电、风电、太阳能发电和核电装机容量分别达到3.5、2、1、0.58亿千瓦。在发电量全部为上网电量的情况下,根据2017年发电量和装机容量的比例以及各类发电的碳排放系数,计算得出2020年水电、风电、太阳能发电和核电的碳减排总量约为479.71 Tg C。

(2)新能源汽车和碳减排

新能源汽车产业是战略性新兴产业,目前能源和环境问题日益严重,大力发展节能与新能源汽车是解决能源环境问题的有效途径。近年来,中国新能源汽车产业进入了黄金发展期,中国新能源汽车销量从2012年至2017年实现大幅增长,分别为1.2、1.76、7.47、33.1、50.7和77.7万辆;在全球市场份额也不断提升,2012—2017年分别为9.02%、7.84%、21.12%、51.09%、65.50%和54.72%(图4-9)。2015—2017年,中国新能源汽车销量连续三年居世界首位。

图4-9 2012—2017年中国新能源汽车销量及所占全球市场份额

2017年,中国汽车保有量为2.17亿辆,其中新能源汽车保有量达到153万辆,占汽车总量的0.7%。根据附录C(5)的计算方法,假设新能源汽车消耗的电能是来自源于清洁能源时,2017年新能源汽车碳减排潜力为0.92 Tg C,相当于当年总排放量的0.04%。

国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》提出,到2020年实现纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆。根据2017年碳排放计算,预计到2020年新能源汽车累计碳减排潜力约为3.02 Tg C。

(3)中国陆地生态系统碳汇

陆地生态系统通过植被的光合作用吸收大气中的大量CO2。利用陆地生态系统固碳,是减缓大气CO2浓度升高最为经济可行和环境友好的途径。中国陆地面积大,跨度广,生态系统类型多样,对全球气候变化敏感。在过去的30年间,中国年平均气温的增长超过1.0℃,高于全球均值,年降雨量整体没有显著变化,但其区域和季节格局变化显著,深刻影响了中国生态系统的结构和功能。过去几十年,中国实施的重大生态工程和农业管理措施转变也会影响生态系统的格局、过程和功能。

基于中国科学院“应对气候变化的碳收支认证及相关问题”专项,在系统调查了中国陆地生态系统(森林、草地、灌木、农田)碳储量及其分布的基础上,经过深入挖掘和分析,全面、系统地评价了中国陆地生态系统结构和功能特征及其对气候变化、人类活动的响应,量化了中国陆地生态系统固碳能力的强度和空间分布,以及生物多样性和大尺度养分条件对生态系统生产力的影响。

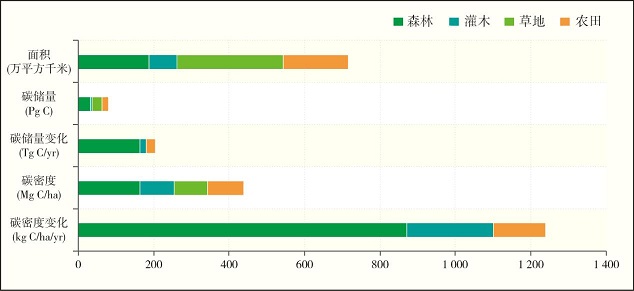

基于中国各地共14371个地块的野外实地调查结果表明,中国陆地生态系统总碳库为89.27±1.05 Pg C,森林、草地、灌木和农田四个生态系统总碳库为79.24±2.42 Pg C,其中森林占38.9%,草原占32.1%,灌木林占8.4%,农田占20.6% (图4-10,附录C表c-2)。在2001—2010年间,中国陆地生态系统年均固碳201.1 Tg C,相当于抵消了同期中国化石燃料燃烧碳排放量的14.1%。其中森林生态系统对固碳量贡献最大(163.4 Tg C;80%),农田紧随其后(24.0 Tg C;12%),灌木次之(17.3 Tg C;8%)。森林、灌木和草原的碳密度与气候有很强的相关性:随着气温升高而降低,随降水增加而增加。在未来的10到20年里,由于森林自然生长,森林生态系统会有1.9~3.4 Pg C的固碳潜力。中国陆地生态系统碳密度和碳在植物生物量中的比例低于同等气候条件下的其他地区,中国的陆地生态系统的碳库储量存在很大的固碳潜力。

图4-10 中国主要陆地生态系统(森林、灌木、草地和农田)的固碳情况

此外,重大生态工程和农业管理措施的实施都提升了中国陆地生态系统的固碳能力。近20年中国实施了天然林保护、防护林、退耕还林等多项重大林业工程。比较2001至2010年中国6个主要生态工程实施区域和未实施的参考区域,发现生态工程的实施增加了56%的固碳量,年碳汇为74 Tg C/yr(1 Tg C/yr=一百万吨碳/年)(整个生态工程区域总碳汇为132 Tg C/yr),相当于中国主要陆地生态系统碳汇量的50~70%,或9.4%的中国化石燃料燃烧的碳排放量。重大生态工程的实施极大地减缓了中国的CO2排放产生的气候影响。

基于中国58个地区的4060个土壤样本结果显示,在全国范围内,表层土壤(0~20 cm)平均土壤有机碳储量从1980年的28.6 t C/ha增加至2011年的32.9 t C/ha,这意味着每年净增加140 kg C/ha。且除了东北地区外,所有的主要农业区的土壤有机碳都表现为增长。土壤有机碳的增加主要归因于经济和政策推动下的有机物投入的增加:前20年是由于化肥的使用提高了作物生产力而获得更高的根系生物量,2000年以后大规模的秸秆还田使得土壤获得了更高的有机质投入。对农民进行有效的经济和政策激励可以增加中国农田固碳能力。

遥感监测的植被数据(如归一化植被指数,NDVI)与植被生物量或生产力之间存在着良好的正相关关系,从而可间接反映陆地生态系统碳汇的时空分布特征。基于2010—2017年遥感监测的中国NDVI数据集分析结果表明,2010—2017年间中国植被覆盖区域NDVI年平均值总体呈现显著增加的变化趋势,NDVI变化线性回归斜率为0.0038/yr(图4-11)。在空间分布上,NDVI年平均值显著增加区域占全国陆地面积的27.3%,主要分布在华南、华北、东北等湿润半湿润地区,特别是在云贵高原、黄土高原、秦岭、长白山、大兴安岭、小兴安岭等地区;显著减小区域仅占0.9%,主要分布在西南和东北等局部地区(图4-12)。这一变化趋势也表明了,中国在实施三北防护林生态保护工程、退耕还林(草)生态工程、京津风沙源治理工程、三江源生态环境保护与建设工程等生态工程以来,植被变好趋势明显,生态系统碳汇能力逐渐增强。

图4-11 中国2010—2017年NDVI年平均值年际变化特征

图4-12 中国2010—2017年NDVI年平均值变化趋势及显著性检验空间特征

总而言之,中国陆地生态系统是个显著的碳汇,气候变化和人为管理都对此碳汇有贡献。在森林、草地、灌木林和农田这四个生态系统中,森林、灌木和农田表现为碳储量增长(碳汇),但草地生态系统却是微弱的碳源(~3.4Tg C/yr)。在2001—2010年期间,陆地生态系统年均固碳0.20 Pg,森林生态系统是固碳主体,贡献了约80%的固碳量,而农田和灌丛生态系统分别贡献了12%和8%的固碳量。

Copyright © 2012 - The National Remote Sensing Center of China (NRSCC)

前言

前言