前言

前言

引言

引言

主要陆域生态系统状况

主要陆域生态系统状况

重要城市区域生态环境与发展状况

重要城市区域生态环境与发展状况

陆路交通状况

陆路交通状况

陆域太阳能资源状况

陆域太阳能资源状况

陆域水分收支状况

陆域水分收支状况

重点海域典型海洋灾害状况

重点海域典型海洋灾害状况

结论与建议

结论与建议

致谢

致谢

附录

附录

区域道路通行能力

区域道路通行能力

在“一带一路”建设中,基础设施的互联互通是人员、商品、资金、信息等得以顺畅流动的物质载体,也是“一带一路”沿线各国的共同需要。完善跨境基础设施,畅通整个“一带一路”监测区域的交通运输走廊,已成为沿线国家的广泛共识。

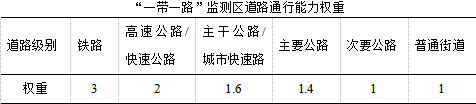

量化不同道路(包括公路和铁路)的等级差异能较好地反应“一带一路”监测区运输线路的通行能力。一方面,不同等级道路,例如高速公路、普通街道的车道数、限速有差异,货物运输的能力不同;另一方面,道路数据中的次等级公路,例如公园服务路、行人专用街道、社区通道、人行道阶梯等级别道路并不能用于物流运输。因此,提取所有公路中的前五个级别,结合铁路,按照道路等级,结合专家打分,采用模糊综合评价方法折中后,得到不同的权重系数,计算出监测区域道路的加权密度,称为通行能力指数,以此表征路网的通行能力。

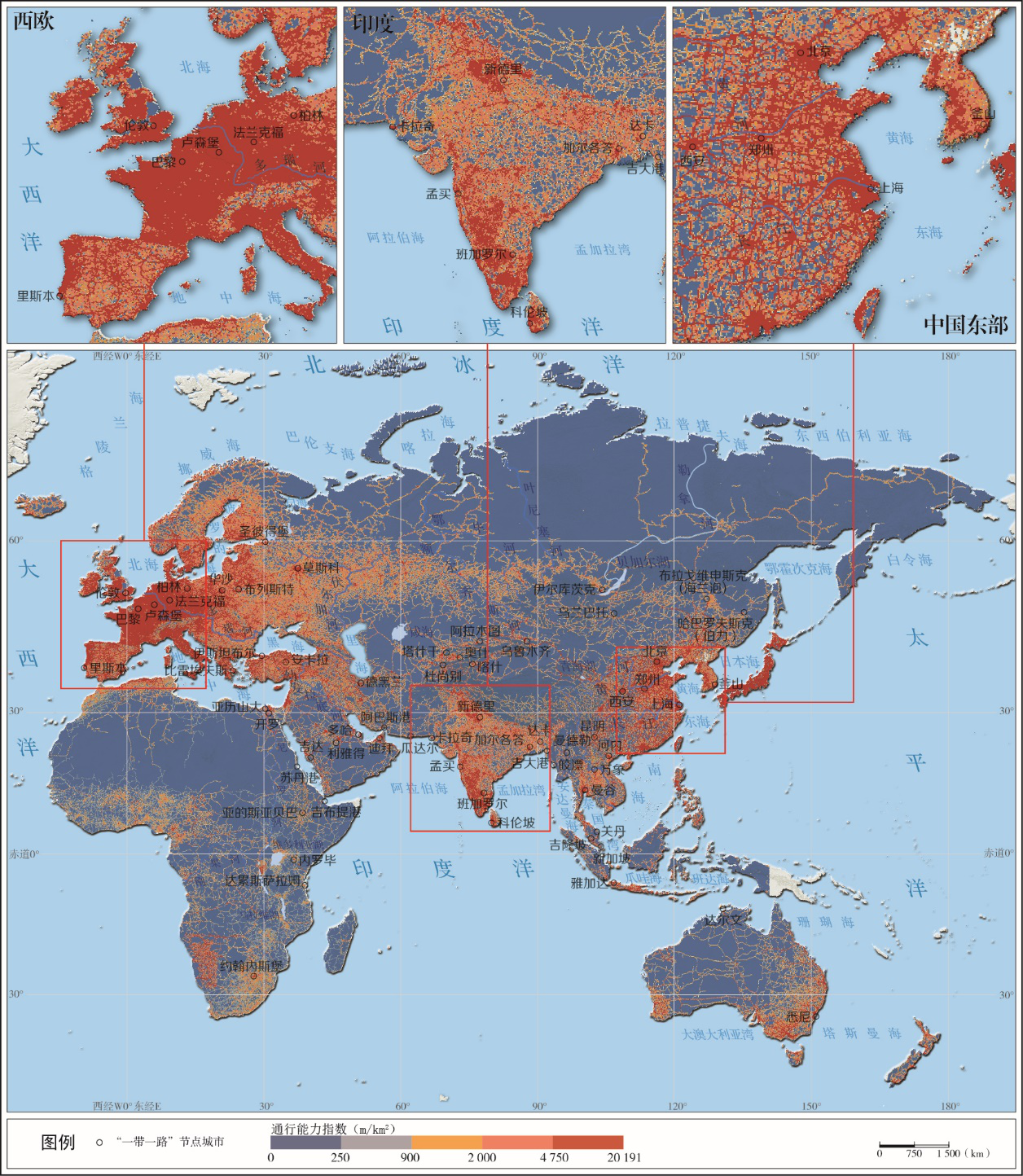

“一带一路”监测区的道路通行能力指数平均值约为138 m/km2,在“一带一路”监测区中:东亚的道路通行能力指数约为281 m/km2,东南亚134 m/km2,俄罗斯45 m/km2,南亚242 m/km2,西亚171 m/km2,中亚51 m/km2,欧洲615 m/km2,非洲北部25 m/km2,非洲南部58 m/km2,大洋洲为85 m/km2。欧洲-东亚-印度“三极”高密度区域带动中间广大腹地,每条经济走廊中至少有一条中等以上道路通行能力指数的路网条带贯穿整个走廊。

如图所示,根据道路通行能力指数将“一带一路”监测区分为五个等级,通行能力指数的中低等级占据绝大部分地区,尤其是东北部的蒙俄区、中部西部的中亚西亚地区和非洲地区。通行能力指数较大的,橙红色区域主要分布在“一带一路”经济带东西两端的东亚、欧洲两大经济圈,其他地区也有零星分布。

东亚和欧洲两大经济区在最高通行能力指数等级区并无较大差异,但是在中等等级的通行能力指数区域差异较大,欧洲的覆盖率明显大于东亚,这在大区道路通行能力指数平均值上也有体现。与公路铁路网相比,中国的通行能力指数表现更加突出,通行能力较高的区域占比较大,说明其道路等级较高。

Copyright©2000-2011 Nrscc.gov.cn All Right Reserved