前言

前言

引言

引言

主要陆域生态系统状况

主要陆域生态系统状况

重要城市区域生态环境与发展状况

重要城市区域生态环境与发展状况

陆路交通状况

陆路交通状况

陆域太阳能资源状况

陆域太阳能资源状况

陆域水分收支状况

陆域水分收支状况

重点海域典型海洋灾害状况

重点海域典型海洋灾害状况

结论与建议

结论与建议

致谢

致谢

附录

附录

经济走廊公路通达性状况

经济走廊公路通达性状况

通达性指数是描述国家和地区基础设施建设水平的重要考量,数值越大,表明其交通基础设施越发达,道路通达性越好,城市与区域之间的可达性越强。地区经济发展水平直接决定了区域内路网建设强度,而生态环境状况直接影响着道路建设的难易程度。

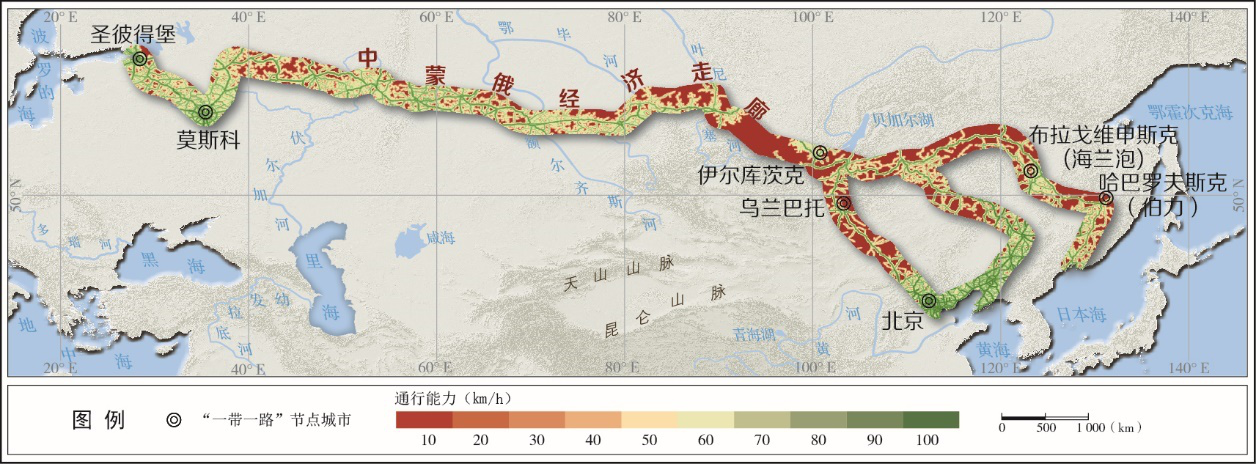

中蒙经济走廊

“中蒙俄经济走廊”是中国“一带一路”、蒙古“草原之路”和俄罗斯“跨亚欧大通道”三大倡议对接和落实的载体。可将其划分为四段,即天津-乌兰乌德段、符拉迪沃斯托克-绥芬河-赤塔段、符拉迪沃斯托克-布拉戈维申斯克-赤塔段以及赤塔-莫斯科段。

中蒙俄经济走廊的天津-乌兰乌德段从天津到二连浩特地形较为平坦,无明显环境约束因素,公路通达性指数普遍较好,达到80km/h以上;从二连浩特经乌兰巴托至乌兰乌德段海拔较高,地形起伏较大,海拔高于2000米或坡度大于15°的走廊长度将近200公里,分布有长约400公里的荒漠,200公里长的严寒区域,使得该区段公路基础设施建设较差,只有数条主干道分布公路通达性指数较差。

符拉迪沃斯托克-绥芬河-赤塔段从符拉迪沃斯托克经绥芬河到哈尔滨,再经满洲里到赤塔,约有3/4区段在中国境内,地形平坦。其中,北京-哈尔滨-赤塔段从北京到哈尔滨地形平坦,公路通达性指数普遍较好;哈尔滨经满洲里到赤塔,公路通达性指数较好,有较为发达的公路联通网络。符拉迪沃斯托克-布拉戈维申斯克-赤塔段均在俄罗斯境内,其中布拉戈维申斯克以北将近1000公里长的区段较为寒冷,公路通达性一般。

赤塔-莫斯科段是从赤塔沿第一亚欧大陆桥经莫斯科到圣彼得堡。廊道在赤塔至克拉斯诺亚尔斯克之间分布有长约1000公里的严寒区域,且伊尔库茨克与克拉斯诺亚尔斯克之间分布有长约450公里的山地区域,因此赤塔至伊尔库茨克之间公路通达性一般,而伊尔库茨克至克拉斯诺亚尔斯克之间公路通达性指数非常差,几乎不超过30km/h。从克拉斯诺亚尔斯克至圣彼得堡地形较为平坦,公路通达性指数普遍较好,达到80km/h以上。

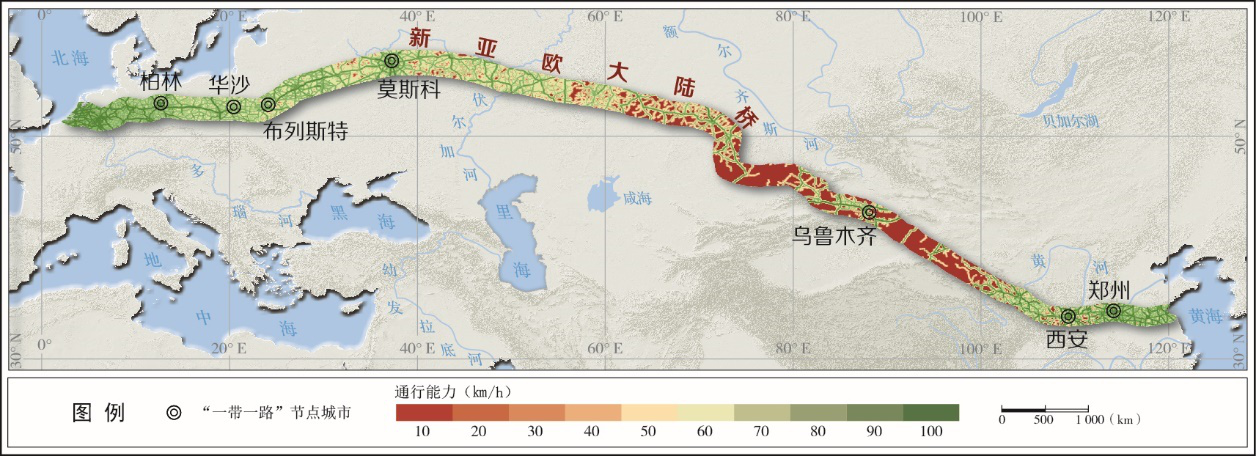

新亚欧大陆桥经济走廊

新亚欧大陆桥是从中国的江苏连云港市到荷兰鹿特丹港的国际化铁路交通干线。新欧亚大陆桥沿线纬度较低,全线避开了高寒地区,常年畅通。

新亚欧大陆桥从连云港至西安段公路通达性状况普遍较好,可达80km/h以上。从西安经乌鲁木齐至阿拉山口段,海拔逐渐升高,荒漠增多,公路通达性指数逐步降低,最低为30km/h以下。新亚欧大陆桥中亚段全长约1800公里,地处哈萨克丘陵向图兰平原的过渡带,地形平坦,公路建设状况较好,公路通达性指数可达60km/h左右。新亚欧大陆桥俄罗斯段全长约2000公里,穿过乌法、喀山、下诺夫哥罗德、莫斯科等节点城市,穿越平坦的西西伯利亚平原和东欧平原,整体上没有山地的约束,荒漠较少,而且避开了严寒地区,路网较为发达,公路通达性指数较好,可达70km/h。新亚欧大陆桥欧洲段全长约1900公里,从白俄罗斯东部铁路枢纽城市布列斯特开始,沿白俄罗斯首都明斯克、波兰首都华沙、德国首都柏林,到达欧洲最大的港口城市鹿特丹,途经东欧平原、中欧平原、西欧平原。全线地势低平,坡度极小,除德国西南山地地势稍高,沿线其他地区的坡度基本不超过1°,且路网发达,公路质量标准高,公路通达性指数可达90km/h以上。

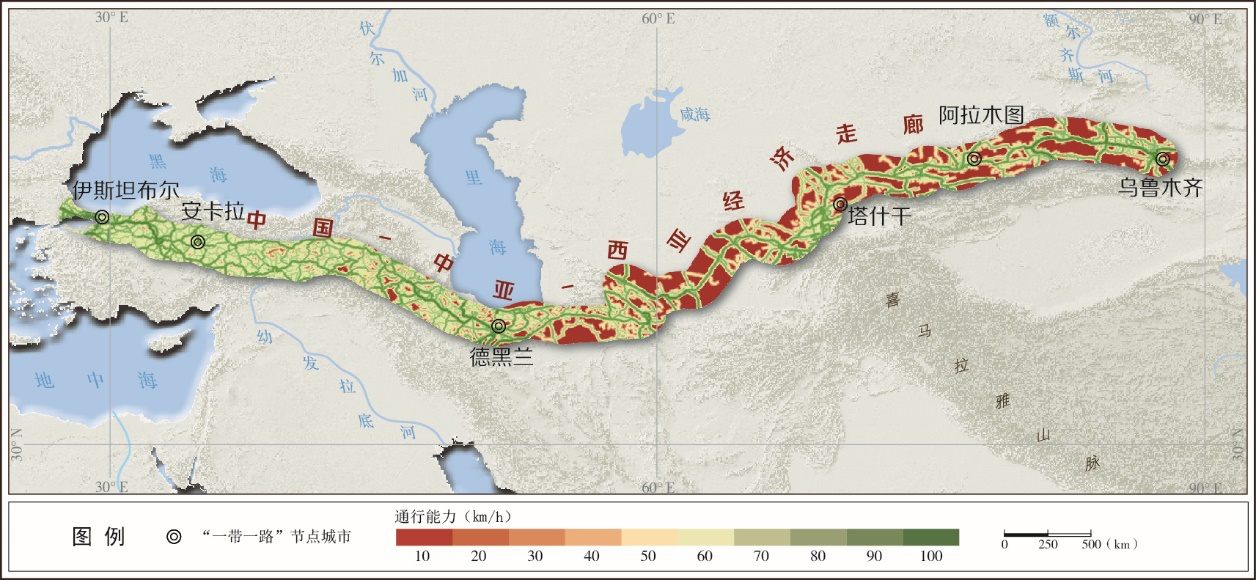

中国-中亚-西亚经济走廊

中国-中亚-西亚经济走廊主要分为中国-中亚和西亚两段。

中国-中亚段以中国西部城市乌鲁木齐为起点,经霍尔果斯口岸连通哈萨克斯坦阿拉木图,途经比什凯克、撒马尔罕、阿什哈巴德等中亚重要节点城市,最后抵达伊朗马什哈德,全段总长3200公里。总体来看,该区段公路通达性状况较差,大部分区域的公路通达性指数低于50km/h,只有若干主要干道通达性稍好。从公路建设限制性因素来看,该段公路通达性受地形及气候限制较大,沿途穿越荒漠区约2240公里,荒漠面积占走廊缓冲区总面积的10.2%,其中新疆至吉尔吉斯斯坦约有360公里长的路段地形复杂、海拔较高、坡度较大(10°— 40°)且该段年平均温度在0℃以下。

西亚段即新亚欧大陆桥南线,穿越伊朗高原和小亚细亚半岛,全长约2980公里。西亚东段由伊朗的马什哈德至德黑兰,长约820公里。其中穿越卡维尔荒漠的区段长约460公里,平均海拔1000米左右,气候极度干旱,荒漠分布面积大,干热季可持续7个月,年平均降雨量30~250mm,极度干旱气候和荒漠分布区广是东段公路通达性的主要限制性因素。恶劣的自然地理环境严重制约公路建设,导致该区段公路通达性指数普遍低于50km/h。西亚中段由伊朗德黑兰至土耳其锡瓦斯,长约1400公里。该段区域地势较高,山地分布较广,大部分区域坡度在10°-15°之间,气候适宜农牧业,水热条件较好。总体来看,该区段公路通达性指数较好,普遍高于50km/h。西亚西段由土耳其的锡瓦斯至伊斯坦布尔,长约760公里。该段地势平缓,气候较温和,无明显公路建设限制因素,交通便捷,公路通达性指数普遍高于50km/h。

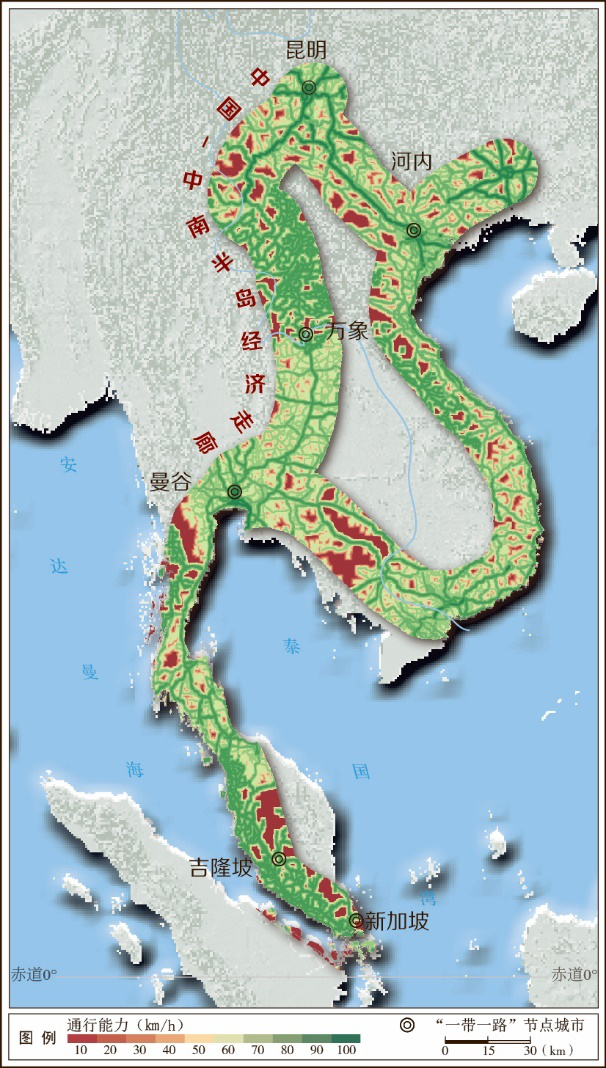

中国-中南半岛经济走廊

“中国-中南半岛经济走廊”依托泛亚铁路。中老-中越段从昆明出发分别抵达越南河内和老挝万象,该区段中国云南境内海拔较高,地形起伏较大,海拔高于2000米或坡度大于15°的公路长度近700公里,最高海拔达3000米以上,坡度达20°—30°,地形复杂,使得该区段中国境内的公路通达性指数一般,仅有若干条主干公路通达性指数达到100km/h,部分地区的公路通达性指数仅为20km/h。该区段进入老挝境内,公路通达性指数显著提升,集中在90km/h左右。泰国段和柬埔寨段地处中南半岛平原三角洲,马来半岛段平原狭小,多分布于沿海地区,这三段走廊平均海拔约为100米左右,地势平坦,公路建设难度较小,公路通达性指数普遍较高,金边、曼谷、吉隆坡和新加坡等重要节点城市的公路通达性指数均达到90km/h及以上。

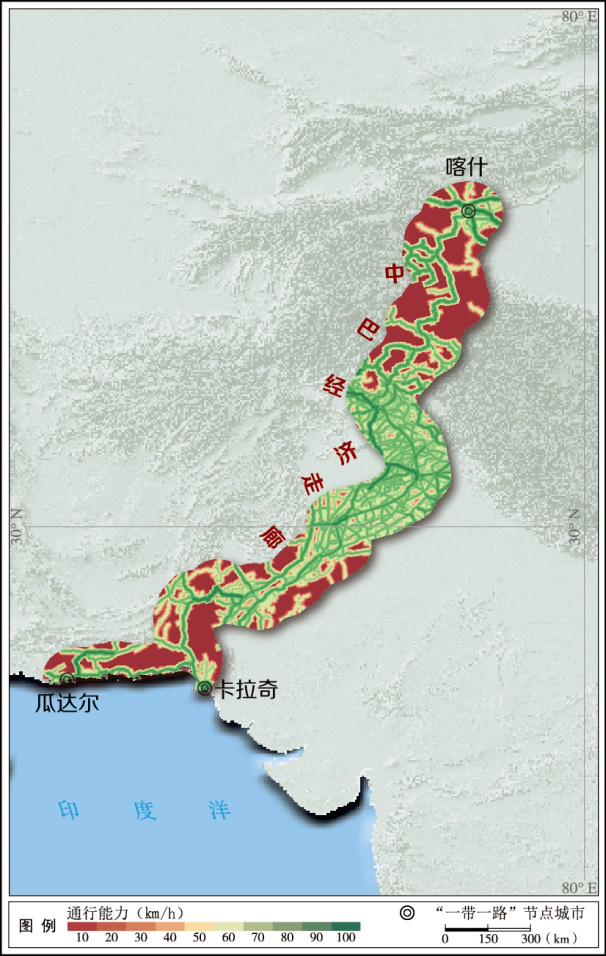

中巴经济走廊

中巴经济走廊起自中国喀什,沿途穿越青藏高原西部、印度河平原和巴基斯坦南部沙漠,终点为巴基斯坦的瓜达尔港,全长约3000公里。综合来看,崎岖险峻的地形条件和荒漠是中巴经济走廊的主要道路建设限制因素。

青藏高原段由中国喀什至巴基斯坦首都伊斯兰堡,长约940公里。该段跨越昆仑山脉与帕米尔高原,气候寒冷,终年积雪,平均海拔高于4000米,地形起伏较大,导致公路建设困难,维护成本高,因此路网不发达,公路通达性较差,仅该区段首尾两个节点城市公路通达性相对较好。印度河平原段由伊斯兰堡到卡拉奇,全长1640公里。该区段南部段大部分区域为俾路支高原,南部临海则为沙漠,随着地形及气候的变化。巴基斯坦南部段联通卡拉奇及瓜达尔港,长约490公里。该段常年高温少雨,干旱严重,土地覆盖类型以荒漠为主,路网密度低,除几条主要干道外,公路通达性指数总体较差。

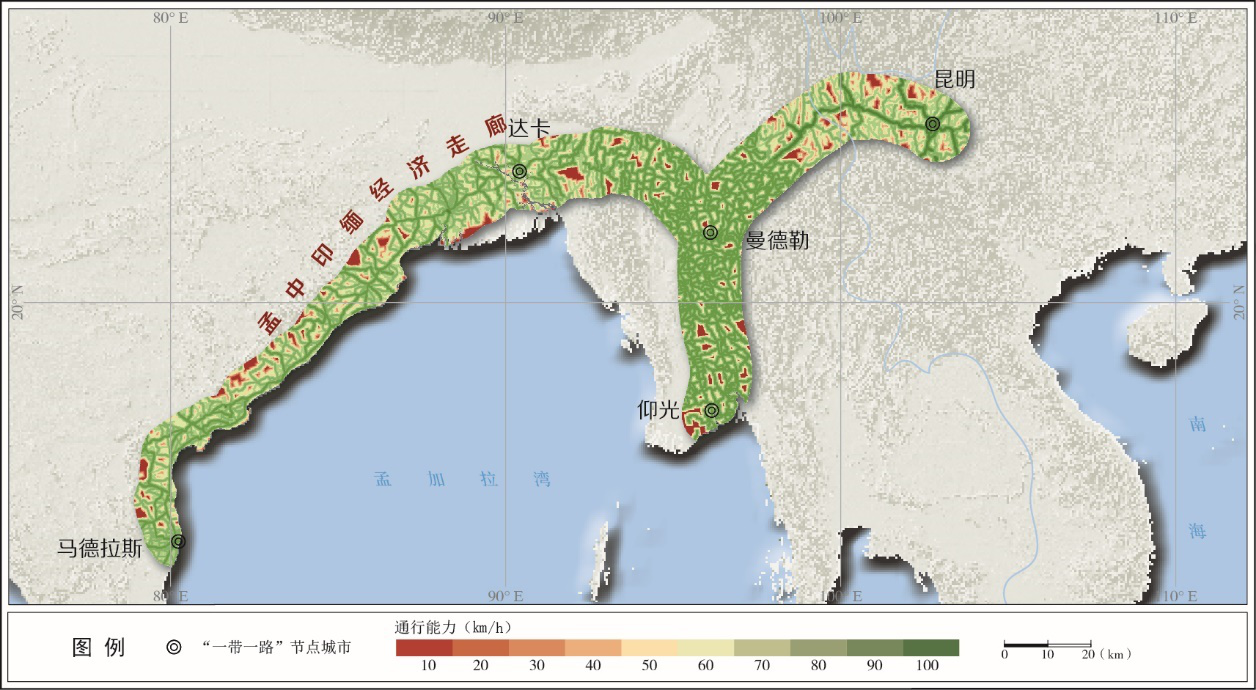

孟中印缅经济走廊

孟中印缅经济走廊自中国云南昆明经缅甸、孟加拉国、印度到达印度洋,全长近4000公里,其中曼德勒、仰光、达卡、马德拉斯等是重要节点城市。

该廊道的中缅段全长约1500公里,起始于中国昆明市,穿越云贵高原和缅甸北部的山地,局部地段存在坡度大等复杂地貌条件,公路通达性指数一般,仅有部分主干道通行能力达到100km/h。随着该廊道逐渐抵达缅甸中央平原,进入作为缅甸内陆交通枢纽的曼德勒市,公路通达性指数也得到显著提高,达到80km/h以上。仰光和曼德勒作为缅甸的两个最大城市,经济状况相对发达,公路基础设施建设水平相对较高,使得仰光至曼德勒段公路通达性指数基本维持在80km/h以上。

印孟段从缅甸向西进入印度曼尼普尔邦,穿过孟加拉国后再次进入印度,全长约2500公里。其中,北段属喜马拉雅山南部丘陵,海拔相对较高、地形起伏较大、终年高温多雨,使得曼尼普尔邦至达卡段公路通达性指数一般,仅有部分主干道公路通达性指数达到90km/h,部分区域公路通达性指数甚至低于30km/h。达卡至马德拉斯段,由孟加拉国进入印度,濒临孟加拉湾,同时穿越东高止山,部分路段坡度较大,路网密度有所下降,但是公路通达性指数仍保持在80km/h以上。

Copyright©2000-2011 Nrscc.gov.cn All Right Reserved