前言

前言

引言

引言

“丝绸之路经济带”农牧交错带生态环境现状与态势

“丝绸之路经济带”农牧交错带生态环境现状与态势

“21世纪海上丝绸之路”典型海岸带生态环境现状与态势

“21世纪海上丝绸之路”典型海岸带生态环境现状与态势

“丝绸之路经济带”国家公园生态状况与态势

“丝绸之路经济带”国家公园生态状况与态势

“一带一路”互联互通重大工程对生态环境的影响

“一带一路”互联互通重大工程对生态环境的影响

结论与建议

结论与建议

致谢

致谢

生态环境现状

生态环境现状

1、马六甲海峡海岸带生态环境现状

马六甲海峡横向沟通太平洋与印度洋,是东亚、东南亚通往南亚、西亚及非洲、欧洲的海上交通要道。马六甲海峡海岸带包括马来西亚半岛西岸、苏门答腊岛东岸以及新加坡。陆域区域由海岸线向陆侧40km区域,海域则为两岸之间的区域。选取海岸线、土地覆被和海域生态环境要素为表征因子,对马六甲海峡海岸带的生态环境现状进行分析。

(1)马六甲海峡海岸线变迁

马六甲海峡海岸线包括马来西亚半岛西岸海岸线和苏门答腊岛东岸海岸线,按照岸线属性将其分为人工岸线、基岩岸线、砂质岸线、淤泥质岸线和红树林岸线,根据5种岸线类型分析马六甲海峡两岸不同区域的海岸线变迁。

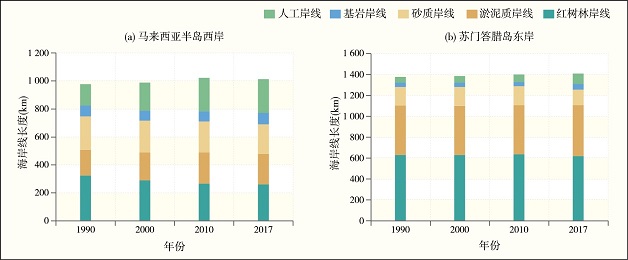

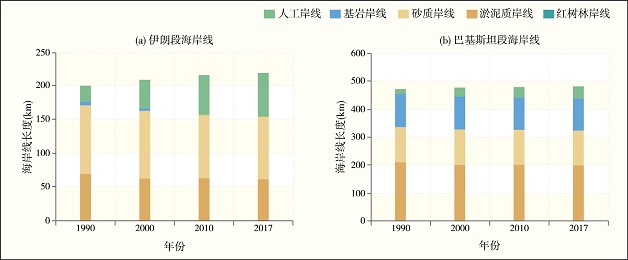

图3-2 马六甲海峡两岸海岸线变化

a)马来西亚半岛西岸海岸线变迁

马来西亚半岛西岸海岸线1990-2017年间增加34.22km,增幅达3.4%(图3-2a)。主要为人工岸线和淤泥质岸线的增加,人工岸线增幅为71.39%,淤泥质岸线增幅为12.69%。红树林岸线降幅为16.96%,砂质岸线降幅为8.49%,基岩岸线变化幅度最低,降幅为5.94%。

马来西亚半岛人工岸线所占比例较高,由1990年的13.49%,增加到2017年的22.36%。例如马六甲州的人工岸线2017年较1990年增加了29.41km,变化非常显著。马来西亚半岛西岸城市分布较密集,人工岸线的变化比较突出。淤泥质岸线的增加主要源于河口的淤积变化和红树林岸线的转变,部分红树林岸线由于经济作物的种植,红树林被砍伐,使其岸线类型变为淤泥质岸线。

b)印度尼西亚苏门答腊岛东岸海岸线变迁

苏门答腊岛东岸海岸线1990-2017年间增加25.72km,增幅1.8%(图3-2b)。主要体现在人工岸线和淤泥质岸线的增长,增幅分别为134.87%和1.94%。砂质岸线降幅为16.45%。

苏门答腊岛东岸海岸线发生显著变化的区域主要位于河口和沿岸城市。由于入海河流较多,河口改道、泥沙堆积引起河口区域岸线发生明显变化,同时沿岸城市建设增加了人工岸线。与此同时,南部河口泥沙不断堆积,引起红树林岸线向海推移,如廖内省巴甘斯皮亚皮地区岸线以红树林岸线为主,红树林岸线1990-2017年间增幅为6.85%。

(2)马六甲海峡海岸带土地覆被变化

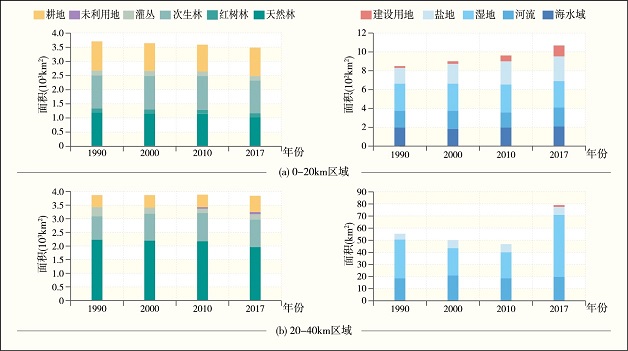

马六甲海峡海岸带土地覆被类型主要是林地、农用地、城镇用地等类型,为揭示垂直岸线方向的开发差异性,分别对马来西亚半岛西岸和苏门答腊岛东岸距岸线0-20 km和20-40 km内区域的土地覆被变化情况进行了分析。

a)马来西亚半岛西岸土地覆被变化

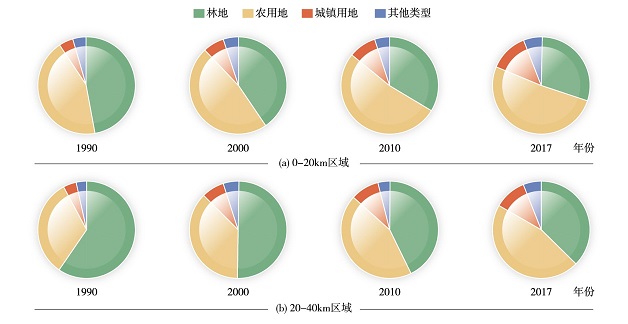

马来西亚半岛西岸0-20km区域内城镇建设用地所占比例由1990年的4.95%提高到2017年的13.14%,面积增加1355.6km2。农用地开发在1990年基础上扩大了19.91%,增加了1418.59 km2。2000-2010年农用地增幅最高,2010-2017年建设用地涨幅最大(图3-3a)。将马来西亚半岛西岸分为北部、中部和南部,城镇建设用地的开发主要为三个中心,一是北部槟城州沿海岸自北向南分布的北海和大山脚城市的扩展,1990-2010年间扩大达50%;二是中部的雪兰莪州的吉隆坡市的建设,1990-2010年间城镇建设用地扩大超过180%,扩张的区域主要位于离岸20-40km区域;三是南部柔佛州的新山,作为马来西亚重要的工业和商业城市发展迅速,1990-2010年扩张近150%。

图3-3 马来西亚半岛西岸土地覆被类型变化

马来西亚半岛西岸20-40km区域城镇建设用地占比由1990年的4.02%增至2017年的10.94%,1990-2000年面积增加幅度最高,达到630.92km2。农业用地的增加在2000-2010年间的幅度最高,为1197.7 km2,农业用地所占比例由1990的32.8%增至2017年的47.18%。林地1990-2017年间面积持续减少了38.54%(图3-3b)。

距岸0-20km区域城镇建设用地开发重点位于槟城州的北海和大山脚的沿岸区域、雪兰莪州的吉隆坡西部以及半岛南部的新山区域。在20-40km区域城镇建设用地开发建设显著的位于吉隆坡的东部。农业用地的开发比较突出的也为三个区域,一是位于吉打州的亚罗士打地区,自西向东经波各色那,向那珂区域延伸,同时向南经本同区域继续延伸;二是中部霹雳州南部的新邦安拔地区自西向东不断延伸;三是南部柔佛州由巴株巴辖地区向东北居銮区域不断开发,向东南区域不断扩展。农业用地的开发均呈现出由0-20km区域向20-40km区域扩展的趋势。

b)印度尼西亚苏门答腊岛东岸土地覆被变化

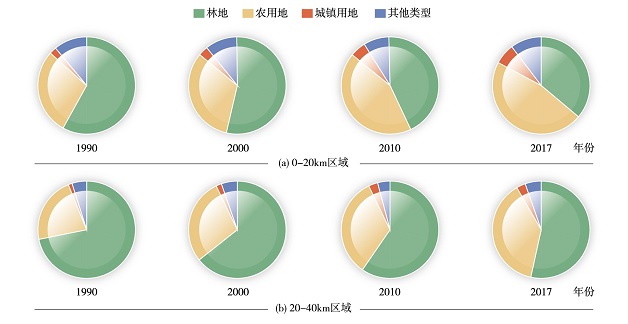

苏门答腊岛东岸0-20km区域内城镇建设用地所占比例有所增加,由1990年的1.66%增加到2017年的6.65%。农业用地由1990年的28.88%增加到2017年的47.5%,增加了4729.31km2。至2010年城镇建设用地与农用地接近区域面积的50%。2000-2010年农业用地的增长幅度是1990-2000年增长幅度的2倍,城镇建设用地是1.83倍(图3-4a)。

图3-4 苏门答腊岛东岸土地覆被类型变化

将苏门答腊岛东岸划分为北部(奇亚省)、中部(北苏门答腊省)和南部(廖内省)。其中,北部城镇建设用地的开发主要以奇亚省首府班达奇亚市以及司马威市为中心,在1990-2010年间,前者扩展超过了3倍,后者扩展超过2倍。农用地主要开发区域位于司马威东南地区;中部城镇建设用地的开发主要以北苏门答腊省的首府棉兰为中心,扩展超过80%。农用地开发主要位于棉兰以北的巴拉望地区、以东的巴干地区和先达南部区域;南部城镇建设用地的开发以廖内省的杜迈市建设为中心,开发超出原来1倍。农用地的开发是以杜迈和杜丽两个城市为中心向周边扩张。

苏门答腊岛东岸20-40km区域内以天然林地为主,1990年占比71.13%,经过近30年的开发建设降为2017年的53.21%。本区域开发以农业开发为主,农用地自1990年的22.03%增加至2017年的38.4%,面积增加了3518.64km2。城镇建设用地所占比例始终较低,1990-2017年面积增加了623.47 km2(图3-4b)。

苏门答腊岛东岸0-20km区域土地开发建设明显高于20-40km区域,在1990-2017年间67%的城镇建设用地的开发在近岸0-20km区域,班达奇亚和棉兰这两个奇亚省和北苏门答腊省的首府城市都位于近岸0-20km区域。1990-2017年间,农业用地的0-20km区域的开发程度高于20-40km区域,苏门答腊岛西高东低,农用地的开发主要位于东部的冲积平原,逐渐由沿岸向陆侧逐渐扩展。

(3)马六甲海峡海域生态环境要素变化

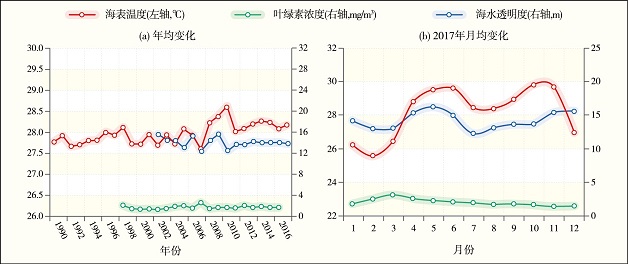

海域环境是海岸带生态环境的重要组成部分,马六甲海峡海域主要指两岸之间的海域部分。生态环境要素主要指海表温度、海水叶绿素浓度和海水透明度,分别对不同生态要素的年均和2017年月均变化情况进行了分析(图3-5)。

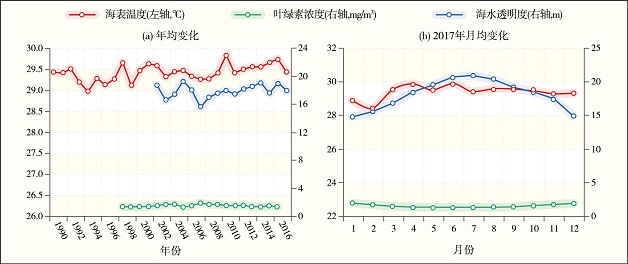

图3-5 马六甲海峡海域生态要素变化

a)海表温度变化

马六甲海峡两岸之间海域的1990-2017年海表温度年均变化如图3-5a所示,2017年月均海表温度变化如图3-5b所示。1990-2017的年均海表温度在29.5°C上下浮动,变幅不大。马六甲海峡东北季风时期(11-3月)的海表温度略低于西南季风时期(5-10月)和季风转换期(3-5月)。

b)海水叶绿素浓度变化

马六甲海峡是沟通印度洋和太平洋的咽喉要道,繁忙的海运增加海水浊度,使浮游植物可利用的光强降低,对生物量造成影响。1998-2017年间年均叶绿素浓度低于2 mg/m3,在1.5mg/m3上下波动(图3-5a)。由于苏门答腊岛阻挡了西南季风,马来半岛阻挡了东北季风,马六甲海峡受季风影响较小。叶绿素浓度具有一定的季节变化特征,冬季叶绿素含量较高,夏季较低(图3-5b),这是由于夏季海水温度过高,不适宜浮游生物的生长,冬季温暖的海水更适宜浮游生物生长。

c)海水透明度变化

马六甲海峡海域的海水透明度年均在16-20m范围内波动(图3-5a)。对比马六甲海峡海水叶绿素浓度和海水透明度的月际变化曲线图发现,叶绿素含量对海水透明度具有一定的影响,4-9月叶绿素含量维持在较低的水平,浮游生物少,相应的海水透明度会有所升高(图3-5b)。

2、恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带生态环境现状

恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带跨越伊朗和巴基斯坦两个国家,属于沙漠性气候和半沙漠性气候。其中的瓜达尔港是巴基斯坦西部一座港口城市,紧邻伊朗,该港是一处深水不冻港,可作为重要的贸易枢纽,目前已经成为中国投资的焦点。同样选取海岸线、土地覆被和海域生态环境要素为表征因子,对恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带的生态环境现状进行分析。

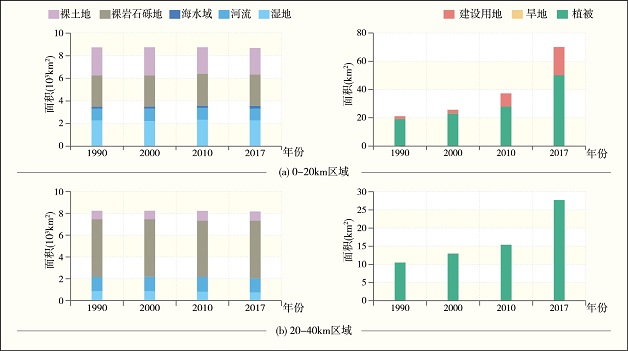

(1)恰巴哈尔—奥尔马拉海岸线变迁

伊朗段海岸线1990-2017年间增加20.16km,增幅达9.85%(图3-6a)。表现为人工岸线的增加,其增幅为189.67%。基岩岸线、砂质岸线和淤泥质岸线均有所减少,基岩岸线几乎全部转为人工岸线,砂质岸线降幅为9.86%,淤泥质岸线降幅为9.06%。

图3-6 恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带海岸线变化

巴基斯坦段海岸线1990-2017年间增加7.04km,增幅1.43%(图3-6b)。主要体现在人工岸线的增长,其增幅为159.83%。基岩岸线和砂质岸线的降幅分别为2.13%和1.99%,淤泥质岸线的降幅最大,为5.05%。

(2)恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带土地覆被变化

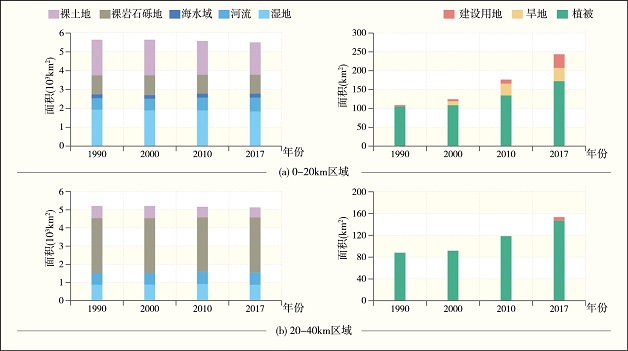

恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带的土地覆被类型分为裸地、裸岩石砾地、海水域、河流、湿地、建设用地、旱地和植被。按国别分别对伊朗段和巴基斯坦段海岸带距岸0-20 km和20-40 km区域内土地覆被变化进行分析。

a)伊朗段土地覆被变化

伊朗段0-20km区域中超过50%的土地为裸地(图3-7a)。林地面积于1990-2017年间持续增长了62.41%,其中2010-2017年增幅最高,为36.27 km2。建设用地由1990年占地0.04%增至2017年占地0.6%,2010-2017年面积增加幅度最高,达到25.44 km2。1990-2017年间农业用地面积共计增加34 km2,其中2000-2010年幅度最高为19.04 km2。

图3-7 伊朗段土地覆被类型面积变化

伊朗20-40km区域中裸地面积达到70%,且大部分区域为裸岩石砾地,因海拔较高没有得到有效的开发(图3-7b)。其中林地面积1990-2017年间共计增长了59.76 km2,2010-2017年增长幅度最高为29.42 km2(图3-7b)。

b)巴基斯坦段土地覆被变化

巴基斯坦段0-20km区域中大部分土地未被开发(图3-8a)。2017年林地面积为1990年的2.6倍,达到50.03 km2,其中2010-2017年幅度最高,为22.45 km2。建设用地由1990年占地1.85 km2增至2017年20.16 km2,2010-2017年面积增加幅度最高,达到10.42 km2(图3-8a)。

巴基斯坦20-40km区域与伊朗极为相似,超过60%的土地为裸岩石砾地,未能得到有效开发(图3-8b)。林地面积仍呈现增加趋势,1990-2017年间共计增长了17.32 km2,较1990年增长了1.6倍(图3-8b)。

图3-8 巴基斯坦段土地覆被类型面积变化

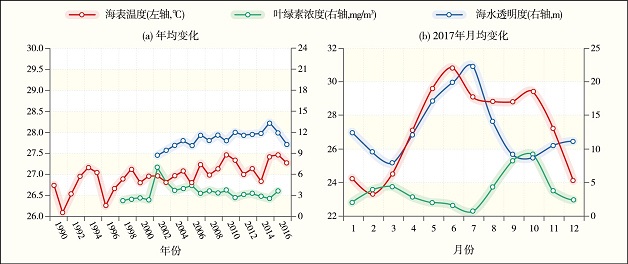

(3)恰巴哈尔—奥尔马拉海域生态环境要素变化

根据恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带海域(离岸线40km的海域区域)温度、海水叶绿素和海水透明度年均及月均统计分析,各要素变化曲线如图3-9所示。

图3-9 恰巴哈尔—奥尔马拉海域生态要素变化

a)海表温度变化

根据恰巴哈尔—奥尔马拉海域海表温度年均变化分析(图3-9a),海表温度有波动缓慢上升的趋势,除1991年和1996年年均海温较低外,其它时间均在27°C上下0.5°C范围内波动。根据2017年月均变化分析(图3-9b),海温高值一般出现在5-10月。

b)海水叶绿素浓度变化

恰巴哈尔—奥尔马拉海域海水叶绿素浓度年均变化和2017年月均变化如图3-9a和图3-9b所示。在2002年,近岸海水叶绿素浓度激增,同年3月,在阿拉伯海北部,发现了由强壮前沟藻引发的有害赤潮。阿拉伯海在西南季风期间(7-10月),沿岸上升流、风驱混合和漩涡等给阿拉伯海提供了新营养盐,使得叶绿素浓度逐渐升高;在东北季风时期(11-3月),海表冷却导致强烈的垂直混合将营养盐的水团带到表层,使得叶绿素浓度维持在比较高的水平。同时,由于阿拉伯海北部具有半封闭性,常有涡旋,容易诱发藻华形成。

c)海水透明度变化

恰巴哈尔—奥尔马拉附近海域年均海水透明度维持在8-13m范围内(图3-9a)。在2015-2017年间呈下降趋势,这与叶绿素浓度变化趋势相反。对比海水透明度和叶绿素浓度2017年月际变化图(图3-9b),表明海水透明度与叶绿素浓度呈明显的负相关,叶绿素浓度越高,海水透明度越低。

3、吉大港—皎漂港海岸带生态环境现状

吉大港—皎漂港海岸带跨越孟加拉国和缅甸两个国家,南临孟加拉湾,属于热带季风气候区。吉大港是孟加拉国最大港口城市和天然良港,皎漂港位于缅甸若开邦的兰里岛北端皎漂经济特区,中缅油气管道的起点就位于皎漂经济特区的玛德岛。选取海岸线、土地覆被和海域生态环境要素为表征因子,对吉大港—皎漂港海岸带的生态环境现状进行分析。

(1)吉大港—皎漂港海岸线变迁

吉大港—皎漂港海岸线分为人工岸线、基岩岸线、砂质岸线、淤泥质岸线和红树林岸线,根据5种岸线类型变化分析吉大港—皎漂港海岸带孟加拉国段和缅甸段的海岸线变迁。

孟加拉国段海岸线1990-2017年间增加2.13km,增幅0.85%(图3-10a)。主要表现在人工岸线的增长,增幅为206.71%,砂质岸线和淤泥质岸线有不同程度的减少,其降幅分别为23.94%和7.66%。

图3-10 吉大港—皎漂港海岸带海岸线变化

缅甸段海岸线1990-2010年间变化不大,2010-2017年间增加7.28km,增幅0.77%(图3-10b)。1990-2017年间人工岸线的增幅最大达到98.93%,红树林岸线逐渐转为淤泥质岸线,红树林岸线的降幅达到22.07%,淤泥质岸线的增幅为18.95%。砂质岸线和基岩岸线也有不同程度的减少,其降幅分别为3.37%和2.24%。

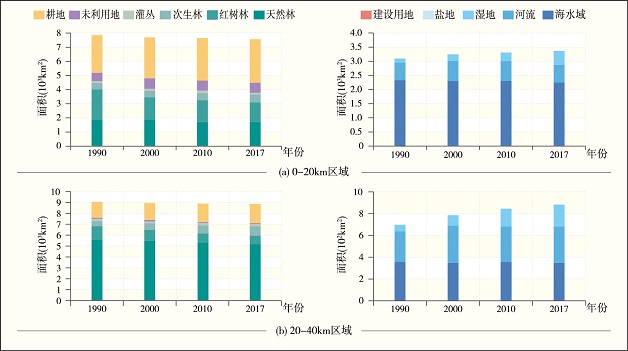

(2)吉大港—皎漂港海岸带土地覆被变化

吉大港—皎漂港海岸带的土地覆被类型主要是耕地、建设用地、天然林、灌丛、次生林、红树林、盐田、湿地、河流、海水域和未利用地。按国别分别对孟加拉国段和缅甸段海岸带距岸0-20 km和20-40 km区域内土地覆被变化进行分析。

a)孟加拉国段土地覆被变化

孟加拉国0-20km区域林地面积于1990-2017年间减少了197.01km2,其中天然林的减少幅度最高,达到186.16 km2;1990-2010年间,盐田面积持续增加,耕地面积持续减少。盐田由1990年的3.62%增至2010年的5.36%,耕地面积由1990年的22.11%减至2010年的21%,部分农田转变为盐田。1990-2017年间,盐田增长幅度逐渐减缓,1990-2000年增长幅度最大为25.83%,2010-2017年增长幅度最小为3.4%,耕地在2010-2017年面积有所增长。建设用地由1990年的19.15 km2增至2017年的114.11 km2,2010-2017年面积增加幅度最高,达到49.09km2(图3-11)。

图3-11 孟加拉国段土地覆被类型面积变化

孟加拉国20-40km区域主要由天然林地覆盖,在1990-2017年间天然林面积减少了257.35 km2,2010-2017天然林的减少幅度最高,达到188.03 km2。1990 -2017年间,盐田和耕地面积逐渐增加,盐田由1990年占地4.53 km2增至2010年的6.68 km2,2017年与2010年盐田占地面积基本持平。耕地面积由1990年占地11.04%增至2017年15.04%,共计增加了156.79 km2,2010-2017年增长幅度最大为136.40 km2。建设用地1990-2017年占地面积增长了1.43 km2,其中在2010-2017年间增长了7.15倍(图3-11)。

b)缅甸段土地覆被变化

缅甸0-20km区域于1990-2017年天然林减少了150.59km2,红树林占比由1990年的19.58%减至2017年的12.55%,1990-2000年间减少幅度最大,达到24.95%。近30年间,耕地占地面积增幅达17.37%,1990-2000年增幅最大为9.1%,2000-2017年间增速逐渐减缓。湿地面积1990-2017年持续增长,共计增加291.79 km2,2010-2017年增长幅度最大,达到170.02 km2。建设用地占比由1990年的0.03%增长至2017年的0.23%,2010-2017年增幅最大,为18.43 km2(图3-12)。

缅甸20-40km区域天然林占比由1990年的57.68%减少至2017年的53.17%,共计减少437.44 km2。红树林受开垦农田、砍伐的影响,1990-2017年间持续减少,1990-2000年间减少幅度最大为20.12%。近30年间,农用用地持续扩张,由1990年面积占比14.39%增至2017年占地17.3%,1990-2000年间耕地面积增加最多达到130.12 km2。同时,缅甸多次受暴雨侵袭,水灾频发,湿地面积持续增加,1990-2017年间,湿地的面积增加145.07 km2。建设用地面积由1990年的0.37 km2增至2017年的0.46 km2,增长幅度不明显(图3-12)。

图3-12 缅甸段土地覆被类型面积变化

(3)吉大港—皎漂港海域生态环境要素变化

根据吉大港—皎漂港海岸带海域(离岸线40km的海域区域)温度、海水叶绿素和透明度年均及2017月均统计分析,各要素变化曲线如图3-13所示。

图3-13 吉大港—皎漂港海域生态要素变化

a)海表温度变化

吉大港—皎漂港海域海表温度1990-2017年年均变化及2017年月均变化如图3-13a和图3-13b所示。吉大港—皎漂港海岸带附近海域海表温度在28°C上下浮动,2008年后有缓慢的上升的趋势,西南季风时期(5-10月)海表温度高于东北季风时期(11-3月)。

b)海水叶绿素浓度变化

吉大港—皎漂港海域海水叶绿素浓度年均变化及2017年月均变化如图3-13所示。在2007年出现了异常高值,2007年11月15日,代号为“锡德”的强热带风暴席卷了孟加拉国,同时引发了风暴潮。强的热带气旋通常会给海洋上层带来强烈的扰动, 可能引起营养盐的卷入并引起海洋上层浮游植物的急剧增加。9-12月淡水分布在孟加拉湾东岸,次年1月,吉大港—皎漂港附近海域淡水减少,营养盐浓度升高,浮游植物增多,叶绿素浓度随之升高。5月左右,西南季风爆发,随着西南季风的发展,孟加拉湾东北部淡水通量增加,营养盐减少,叶绿素浓度也随之降低。

c)海水透明度变化

吉大港—皎漂港海域海水透明度年均变化在12-16m范围内波动(图3-13a),在2011-2017年间无明显变化,基本维持在14m左右。吉大港—皎漂港海域海水透明度月均变化也不明显(图3-13b),2017年透明度最高月(5月)与透明度最低月(7月)仅相差4m。

Copyright © 2012 - The National Remote Sensing Center of China (NRSCC)