前言

前言

引言

引言

“丝绸之路经济带”农牧交错带生态环境现状与态势

“丝绸之路经济带”农牧交错带生态环境现状与态势

“21世纪海上丝绸之路”典型海岸带生态环境现状与态势

“21世纪海上丝绸之路”典型海岸带生态环境现状与态势

“丝绸之路经济带”国家公园生态状况与态势

“丝绸之路经济带”国家公园生态状况与态势

“一带一路”互联互通重大工程对生态环境的影响

“一带一路”互联互通重大工程对生态环境的影响

结论与建议

结论与建议

致谢

致谢

待建工程生态环境影响预评估与保护建议

待建工程生态环境影响预评估与保护建议

1、待建工程生态环境现状

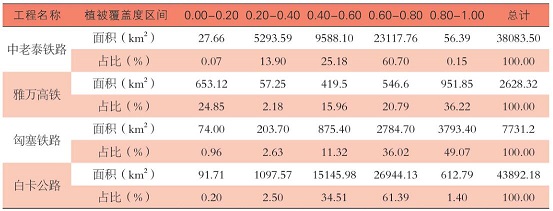

基于Landsat-8卫星遥感影像,提取待建工程(莫喀高铁、塞奇铁路)沿线10.00 km缓冲区内2017年夏季的植被覆盖度,作为工程沿线自然生态环境现状遥感监测的技术指标。目前,塞奇铁路、莫喀高铁两个工程尚未开始施工建设,处于项目勘探等准备阶段,因此遥感手段无法获得准确的工程线路位置,本年报根据已确定的站点及其他相关信息模拟工程施工路线。两个待建工程沿线10.00 km缓冲区内2017年植被覆盖度状况如表5-14所示。

塞奇铁路、莫喀铁路沿线植被覆盖度大于0.60的面积比重分别为96.61%和84.58%。莫喀高铁位于中高纬地区,气候条件或人为干扰对植被的影响较小;塞奇铁路位于热带地区,水热条件优越,利于植被生长。

表5-14 待建工程沿线10.00 km缓冲区内2017年植被覆盖度

2、待建工程沿线生态资源现状及生态占用估算

基于模拟路线和0.50 m空间分辨率的影像、米级空间分辨率的高分一号、二号卫星影像和30.00 m空间分辨率的Landsat遥感影像,解译获得待建工程沿线10.00 km缓冲区内的2017年生态资源分布状况。为便于估算主要生态资源损失,将生态资源类型划分为林地、草地、耕地以及其他用地。各个待建工程沿线10.00 km缓冲区内的生态资源状况如表5-15所示。

表5-15 待建工程10.00 km缓冲区内生态资源现状

待建工程沿线10.00 km缓冲区内以林、草、耕三种生态资源类型为主导,三者的比重在80.00%左右。不同工程,林、草、耕三种生态资源的构成比例存在一定差异:塞奇铁路沿线以草地的占比最大,为56.23%;莫喀高铁沿线林地、草地占比基本相同,分别为36.03%和36.75%。

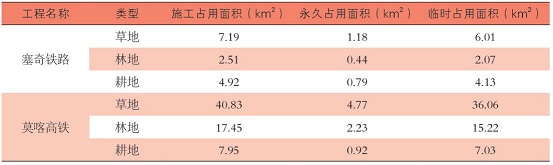

基于已建工程路基宽度及总体施工范围宽度估算待建工程的路基宽度和永久性工程面积及总体施工范围宽度,并以此为基础估算待建工程建设造成的生态占用以及临时与永久性生态损失数量。待建工程建设造成的生态占用估算结果如表5-16。两个工程造成的主要生态损失类型均为草地,塞奇铁路和莫喀高铁沿线的草地损失量占三类资源的比重分别为49.17%和61.65%。

表5-16 待建工程生态占用估算

3、生态环境保护建议

在充分评估已建工程生态环境保护经验与成效,认真分析拟建的塞奇铁路和莫喀高铁沿线生态环境特征及其保护需求的基础上,提出如下建议:

(1)优化选线

路线选址设计时应尽量避绕保护区,如果一些避绕方案的经济成本和社会成本过高,应采用沿当地原有公路、铁路并行的方式修建,避免对保护区生态景观完整性造成新的显著破坏。

a)塞奇铁路

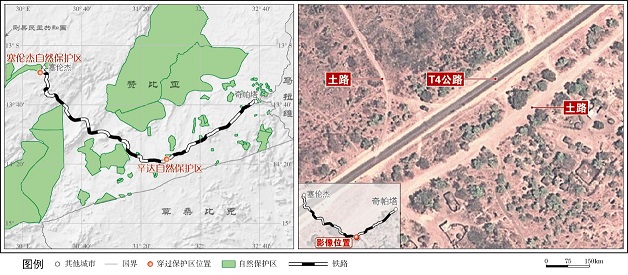

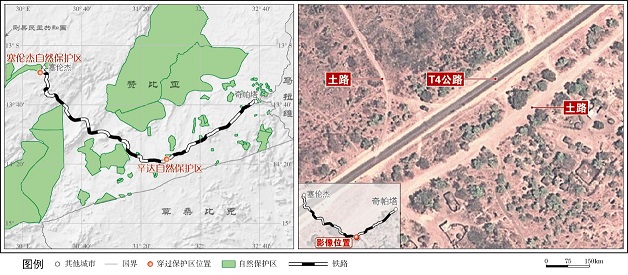

塞奇铁路沿线分布的自然保护区有60余个,铁路设计应远离或避开绝大多数保护区,对绕行成本高的辛达自然保护区与塞伦杰自然保护区(图5-22),建议与赞比亚现有T4公路平行穿过。

图5-22 塞奇铁路沿线自然保护区分布图及现有公路穿过辛达自然保护区遥感图像

b)莫喀高铁

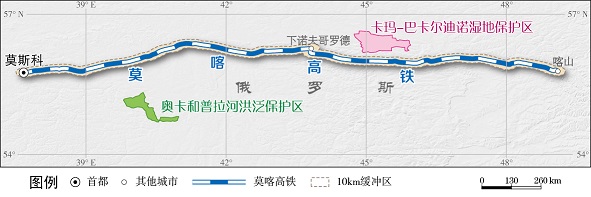

莫喀高铁沿线共有两个国家级自然保护区,为避免对两个保护区造成影响,建议拟建的高铁路线应与保护区保持较远的距离,如图5-23所示。

图5-23 莫喀高铁沿线自然保护区

(2)野生动物保护

a)塞奇铁路

拟建的塞奇铁路与原有的T2公路交叉穿过塞伦杰自然保护区,由图5-24可以观察到,保护区内有多条土路横贯T2公路,没有专门设置动物通道,对动物迁徙构成威胁。因此,塞奇铁路建设中,要注意设置通道、涵洞、桥梁等设施,确保保护区野生动物的自由迁徙。

图5-24 拟建的塞奇铁路穿过塞伦杰自然保护区及穿越水系遥感影像

b)莫喀高铁

莫喀高铁沿线应修建桥梁、涵洞等设施保障野生动物自由迁徙,并在高铁穿越居民点路段建造隔音屏障,降低噪声污染(图5-25)。桥梁建设不仅能够保证动物自由穿行,而且可以保证河流水系的完整性。

图5-25 高铁隔音屏及拟建桥梁示意图(来源于网络)

(3)地表植被保护

道路经过较大山体时,应以隧道方式穿越,减少对地表植被的直接破坏,保护生物多样性。在隧道出入口,应重视对滑坡、泥石流等灾害的防范。

(4)绿色施工

施工过程中,应科学规划、严格管理,以减少生态占用量。同时,注意污染防范,实现绿色施工。工程结束后,应及时恢复地表植被,可采用地面人工种植和飞播等方法,加快工程临时占用地的植被恢复。

Copyright © 2012 - The National Remote Sensing Center of China (NRSCC)