前言

前言

引言

引言

“丝绸之路经济带”农牧交错带生态环境现状与态势

“丝绸之路经济带”农牧交错带生态环境现状与态势

“21世纪海上丝绸之路”典型海岸带生态环境现状与态势

“21世纪海上丝绸之路”典型海岸带生态环境现状与态势

“丝绸之路经济带”国家公园生态状况与态势

“丝绸之路经济带”国家公园生态状况与态势

“一带一路”互联互通重大工程对生态环境的影响

“一带一路”互联互通重大工程对生态环境的影响

结论与建议

结论与建议

致谢

致谢

生态环境变化态势

生态环境变化态势

对典型海岸带生态环境时空变化态势分析,主要从海岸线区域分异、土地覆被区域变化、土地开发强度、灯光指数、NDVI指数区域分异以及海域生态环境各要素区域分异等不同角度进行分析,进而为生态环境变化评价奠定基础。

1、马六甲海峡海岸带生态环境变化及区域分异

通过对马六甲海峡海岸带不同区域的海岸线、土地覆被、开发强度、灯光指数以及NDVI时空变化进行分析,以及对马六甲海峡海域区域的海表温度、海水叶绿素浓度及海水透明度进行区域分异分析,进一步揭示了马六甲海峡海岸带生态环境变化态势。

(1)海岸线变化区域分异

马六甲海峡两岸海岸线及其变迁差异性比较明显。马来西亚半岛西岸1990年初以红树林岸线(35.87%)和砂质岸线(23.59%)为主,到2017年红树林岸线(28.81%)、淤泥质岸线(20.32%)、砂质岸线(20.87%)和人工岸线(22.36%)所占比例基本相当,人工岸线增幅比较明显;苏门答腊岛东岸研究区内海岸线1990-2010年红树林岸线始终占主导类型,占比均大于46%;其次是淤泥质岸线,占比均大于32%。人工岸线所占比例较少,至2017年占比为6.51%。

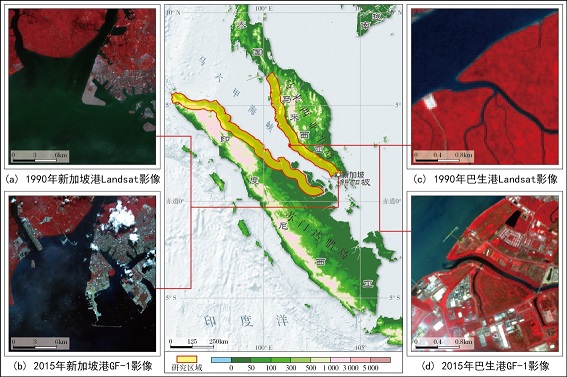

新加坡近30年来海岸线变化比较突出,特别是南部人工岸线的不断增加。岸线总长度由1990年的284.05km,增加至2017年的391.84km,2000-2010年增幅最大达到22.21%。不同时期人工岸线占比均在60%以上,2010年达到82.89%。新加坡海岸线变化主要是建设用地开发及港口扩建。

(2)海岸带土地覆被区域分异

a)土地覆被空间变化

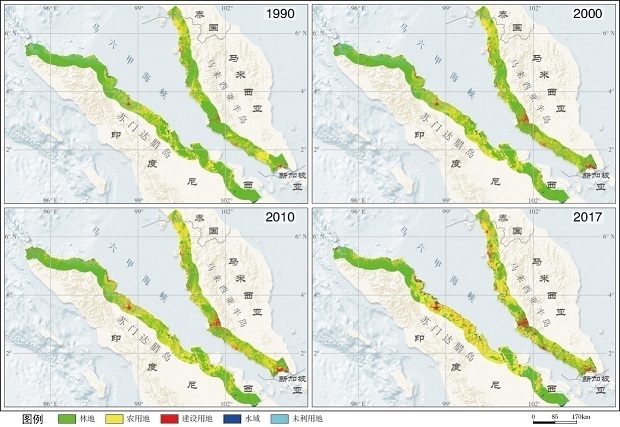

马来西亚半岛西岸1990-2017年间城镇化建设和农业资源的开发均比较明显,北部、中部及南部均有城镇发展较迅速的区域(北海、吉隆坡和新山),这与重要的港口密不可分(图3-14)。北部槟城港包括北海港区与乔治港区,是马来西亚第二大港口,也是著名的转口贸易港,是马来西亚北部的物资集散中心。中部与首都吉隆坡相连的巴生港,是马来西亚最大的港口,逐步发展为亚洲主要的转口港(图3-15)。南部新山东部的巴西古丹港,是马来西亚南部的主要港口。在港口的带动下城镇化建设迅速发展起来,城镇的发展必然带动周边农业经济的发展,特别是用于出口的经济作物。

马来西亚半岛西岸30年间农业的开发强度整体均有提高,开始逐渐向岛内开发,并且20-40km区域内农用地面积的增加幅度是0-20km区域内的2倍,主要是由于油棕榈和橡胶等经济作物种植面积逐渐增加。同时80年代以来,随着农业经济的发展,马来西亚经济开始逐渐聚焦于制造业,进而带动了城市化、交通、基础设施、商业的发展,近些年有向非农业生产和服务业转变的趋势。

图3-14 马六甲海峡海岸带土地覆被分类图

苏门答腊岛东岸开发强度相对较弱。1990-2017年间城镇建设用地的发展主要位于0-20km区域内,面积的增加是20-40km区域的2倍,农用地的开发是20-40km区域的1.2倍,较大的城镇发展中心位于中部的棉兰地区,距棉兰较近的勿拉湾是印度尼西亚著名的港口。南部廖西省的杜迈港是印度尼西亚最大的石油输出港,在港口的带动下城镇得到了一定的发展,农业资源的开发也多集中在中部北苏门答腊省并逐渐向廖西省延伸。苏门答腊岛东岸河口较多,泥沙淤积区域较广,近岸海域水位较浅,陆域区域基础设施较差,较难建立优质港口,经济发展的增速较缓。苏门答腊岛东岸以农业为主,主要种植稻谷、油棕榈、木材、橡胶、椰子等,例如苏门答腊岛北部和廖西省有大量的棕榈种植园。

新加坡近30年来陆域面积扩张了13.51%,主要是城镇建设用地的扩展,通过填海造地,用于港口码头的建设(图3-15)。位于南部的新加坡港目前是亚太地区最大的转口港,也是世界最大的集装箱港口之一。西南部的裕廊港是亚洲最大的散装货运港,其所在的裕廊岛30年间面积扩大了2倍。新加坡在1819年被英国管控之前几乎被热带雨林所覆盖,最初土地开垦主要种植经济作物,随着人口的增加及经济的发展城市化进程逐渐加强。在1960-1980年期间商业、工业、制造业迅速增长,特别是石油化工产业,如炼油和航空燃料加工。新加坡产业结构不断及时调整,由技术密集型、资本密集型向知识密集型产业转变,短短的几十年新加坡已发展为世界第三大炼油中心和世界第四大国际金融中心。

图3-15 马来西亚半岛西岸新加坡港和巴生港Landsat影像与GF-1影像对照

随着马六甲海峡两岸的城镇建设和农业用地不断扩展,大量热带雨林面积迅速减少。研究区域内马来西亚西岸林地减少近40%,苏门答腊岛东岸林地减少了近30%。随着棕榈油作为食用、化工和能源材料的需求不断增加,其价格不断上涨,马来西亚和印度尼西亚作为世界两大棕榈油生产国,近几十年来油棕榈的种植面积持续扩大,造成大量的天然热带雨林及泥炭沼泽林被砍伐。苏门答腊岛东部覆盖有近3.3万km2的泥炭沼泽,由于不断转变为其他的土地利用方式,引起温室气体排放,带来了较大的生态环境问题。

b)土地利用转移矩阵

表3-1为马来西亚半岛西岸土地利用转移矩阵。1990年至2017年,林地的42.18%转变为了农用地,8.09%转变为了建设用地。表3-2为苏门答腊岛东岸土地利用转移矩阵,1990年至2017年,林地的32.48%转变为了农用地,2.19%转变为了建设用地。

表3-1 马来西亚半岛西岸土地利用转移矩阵

表3-2 苏门答腊岛东岸土地利用转移矩阵

由表3-2可知,马六甲海峡两岸林地显著减少,农用地和建设用地显著增加,农用地的增加主要来自林地以及未利用地的开垦,建设用地的增加主要是对林地和农用地的占用。

c)土地开发强度变化

表3-3体现了马来西亚半岛西岸土地开发强度变化情况。马来西亚半岛西岸林地面积急剧减少,并且减少幅度逐年增加,在2010至2017年的年均减幅达到了2.13%;农用地逐年增加,1990至2000年间年均增幅为1.08%,2000至2010年增加较快达到1.26%,2010至2017年的增长趋势逐渐减缓,为0.43%;建设用地增长迅速,年均增幅相对较高,其中1990至2000年增幅达到6.71%。

表3-3 马来西亚半岛西岸土地开发强度变化

表3-4体现了苏门答腊岛东岸土地开发强度变化情况。苏门答腊岛东岸林地面积明显减少,年均减少幅度逐渐增加,2010至2017年的年均减幅达到1.71%;农用地逐渐增加,在1990至2000年,2000至2010年的增加较快,其中2000至2010年的年均增幅达到了2.45%,2010至2017年的增长趋势逐渐减缓;建设用地1990-2010年增长迅速,在2010年后增长放缓,年均增幅只有前两个时期的一半。

表3-4 苏门答腊岛东岸土地开发强度变化

d)灯光指数变化

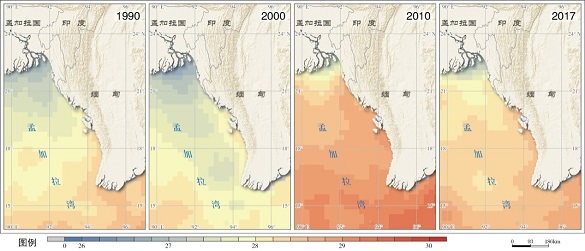

夜间灯光影像数据作为人类活动的一种有效表征形式,在宏观尺度的城市研究中具有巨大的潜力和应用前景。城市夜间的灯光数据可以直接反映一个城市的发展程度,灯光指数值越高代表城市的发展水平越高,灯光指数变化率越大说明城市经济、人口发展越快。马六甲海岸带灯光指数1992/ 2000/ 2010/ 2017 年空间分布图3-16所示。由于2012年前后夜光遥感对地观测平台不一致(DMSP/OLS和NPP/VIIRS),经过图像处理,去除噪音,将灯光指数统一调整至0-63区间范围(注:其他区域都进行了同样处理)。

随着马六甲海峡两岸的建设用地范围的不断扩张,灯光指数较高的区域范围明显扩大。灯光指数大于50的区域,由1990年的1.12%,增至2017年的5.23%,其中2000-2010年期间增加的最显著。灯光指数介于30-50之间的区域由1990 年的1.32%,增至2017年的10.96%,其中 2010-2017年期间增加的最显著。马来西亚海岸带灯光指数大于30的区域1990-2017年增幅达27.39%,印度尼西亚海岸带灯光指数大于30的区域1990-2017年增幅达11.12%。由于马来西亚海岸的建设用地面积远大于印度尼西亚海岸带的面积,所以马来西亚海岸的灯光分布高值区域范围要远远大于印度尼西亚海岸。

表3-3 马来西亚半岛西岸土地开发强度变化

表3-4体现了苏门答腊岛东岸土地开发强度变化情况。苏门答腊岛东岸林地面积明显减少,年均减少幅度逐渐增加,2010至2017年的年均减幅达到1.71%;农用地逐渐增加,在1990至2000年,2000至2010年的增加较快,其中2000至2010年的年均增幅达到了2.45%,2010至2017年的增长趋势逐渐减缓;建设用地1990-2010年增长迅速,在2010年后增长放缓,年均增幅只有前两个时期的一半。

图3-16 马六甲海峡海岸带灯光指数分布图

马六甲海峡海岸带1992-2017年年均灯光指数在区域范围内再平均后变化曲线如图3-17所示,马来西亚半岛西岸年均灯光指数具有明显的持续增长的趋势,增长幅度达到年均17.13%,而苏门答腊岛东岸年均灯光指数自2009年后才有持续增长的趋势,年均增长幅度达到15.83%。

图3-17 马六甲海峡海岸带年均灯光指数变化

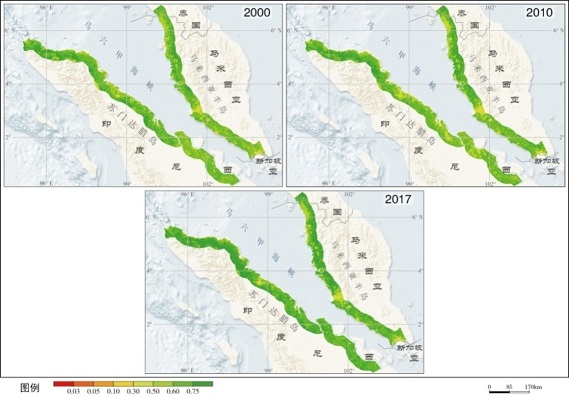

e)NDVI区域分异

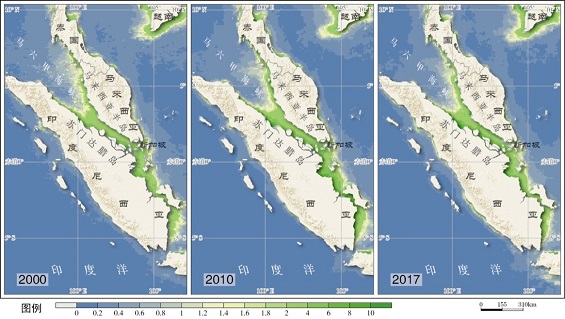

马六甲海峡两岸年均NDVI分布情况如图3-18所示。由于本区域热带雨林分布较高,整体NDVI指数较高。马来西亚西岸年均NDVI高于0.5的区域由2000年的88.16%,增至2017年的90.85%。印度尼西亚东岸年均NDVI高于0.5的区域由2000年的94%,增至2017年的 97.29%。大量经济作物(如油棕榈和橡胶等)及农作物的种植引起了区域NDVI均值增高。

图3-18 马六甲海峡海岸带NDVI区域分布图

(3)海域生态环境要素区域分异

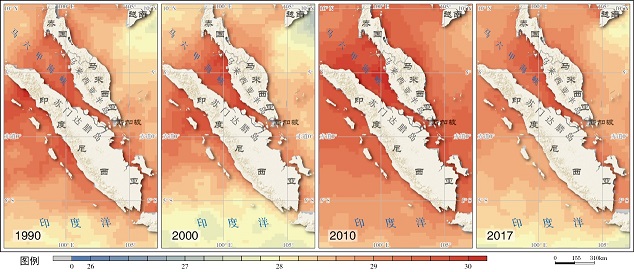

a)海表温度区域分异

马六甲海峡在1990年、2000年、2010年和2017年海域年均海温无明显差异(图3-19),整体表现为由西北部向东南部递增。海温高于29°C区域,1990年占35.96%,2000年占23.41%,2010年占67.77%,2017年为27.16%。

图3-19 马六甲海峡海域海表温度区域分异图

b)海水叶绿素区域分异

马六甲海峡2000年、2010年和2017年的叶绿素浓度无明显变化(图3-20),海峡东南部和沿岸附近海水叶绿素浓度较高,整体表现为由海岸边缘向海洋中心递减。这是由于叶绿素浓度在一定程度上受海域盐度的影响,叶绿素生物量与水体盐度呈现显著负相关,较低的盐度利于浮游植物生长。沿岸有陆地径流注入,河流淡水会对所注入海区的海水起到稀释作用,使海水盐度降低,因此大陆边缘海区海水的盐度往往比大洋中心低。陆源径流在降低海水盐度的同时增加了陆源营养盐的输入,因此近岸海域的海水叶绿素含量更高。马六甲海峡中间海水叶绿素浓度高于2mg/m3的区域,2000年占5.9%,2010年占6.4%,2017年占6.33%。

图3-20 马六甲海域海水叶绿素浓度区域分异图

c)海水透明度区域分异

监测海水透明度的时空变化规律,对研究海水的理化特性、渔业生产、海洋生态监测及海军军事活动等均具有十分重要的意义。大洋的透明度可达60-70m,在近海混浊海水仅有几米。

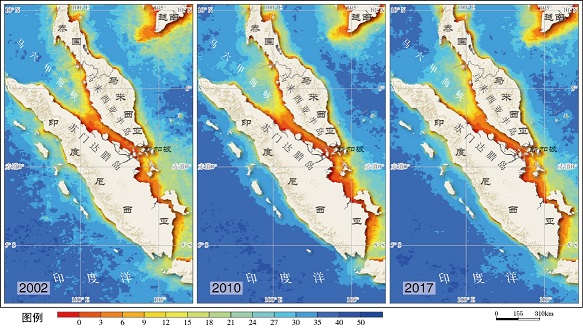

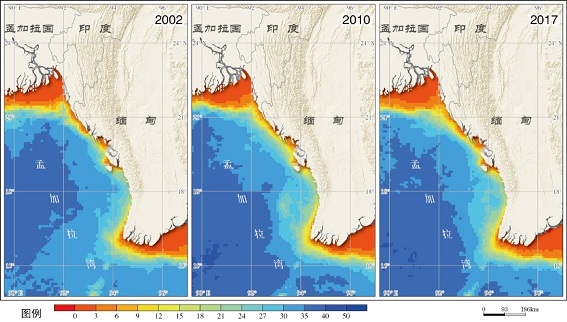

马六甲海峡2002年、2010年和2017年海水透明度无明显变化,与叶绿素浓度的分布具有很强的相关性,叶绿素浓度越高,其透明度越小。海水透明度自西北至东南呈现明显的梯度,陆源径流在供给营养盐,提高浮游生物量的同时也增加了海水浊度,使近岸海域的海水透明度普遍低于10m。2002年海水透明度低于10m的区域占8.58%,2010年占8.74%,2017年占8.73%(图3-21)。

图3-21 马六甲海域海水透明度区域分异图

2、恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带生态环境变化及区域分异

通过对恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带不同区域的海岸线、土地覆被、开发强度、灯光指数、NDVI时空变化的分析,以及对恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带海域的海表温度、海水叶绿素浓度、海水透明度的区域分异分析,进一步揭示了恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带生态环境变化态势。

(1)海岸线变化区域分异

伊朗段海岸线相较于巴基斯坦段变迁差异性比较明显。1990年以砂质岸线(49.33%)和淤泥质岸线(37.4%)为主,到2017年砂质岸线(40.48%)仍占有较大比重,人工岸线(28.56%)和淤泥质岸线(30.96%)所占比例基本相当。1990-2017年间,由于恰巴哈尔港的扩建和建设用地的开发,人工岸线增加了42.03km,增幅比较明显。

巴基斯坦段海岸线及其变迁差异性没有明显变化。1990年初以基岩岸线(24.75%)、砂质岸线(25.06%)和淤泥质岸线(47.17%)为主,到2017年基岩岸线(23.88%)、砂质岸线(24.21%)、淤泥质岸线(44.15%)所占比例虽均有降低,但降幅并不明显。人工岸线增幅较低,始终所占比例较少,至2017年只占7.76%。

(2)海岸带土地覆被区域分异

a)土地覆被时空变化

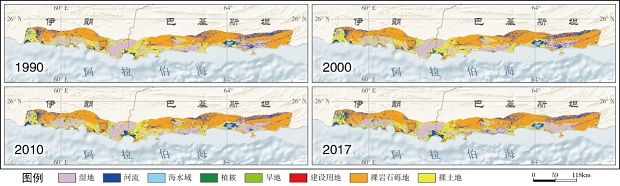

研究区域伊朗和巴基斯坦段,属沙漠性气候,年降雨量少于250mm,以裸地为主,开发区域较少。伊朗段40km区域内城镇建设用地的开发主要集中在近岸0-20km区域,恰巴哈尔港的不断扩建使建设用地持续增长,1990-2017年建设用地共计增加34.05km2。农用地主要集中在0-20km地势平坦区域,2017年农用地占地面积较1990年增长了109.2倍;巴基斯坦段0-20km区域的开发程度高于20-40km区域,吉沃尼、瓜达尔港、伯斯尼、奥尔马拉港等主要城市都集中在20km范围内,1990-2017年建设用地的增长幅度达到989.45%(图3-22)。

伊朗段林地在0-20km和20-40km区域的增长幅度相当,平均增长60 km2。巴基斯坦段1990-2017年间近岸0-20km区域内林地面积增长30.92 km2,高于20-40km区域,但其增长幅度均高于160%。

图3-22 恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带土地覆被分类图

b)土地利用转换

表3-5为恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带土地利用转移矩阵。1990-2017年间,恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带旱地、植被和建设用地增长明显,旱地主要是由湿地的0.36%和裸土地的0.18%转化而来,占地面积增加了34km2。植被和建设用地的占地面积分别增加了173.84 km2和60.17 km2,其面积的增加主要是由裸土地转化而来的,其中裸土地的2.03%转化为植被,0.79%转化为建设用地。

表3-5 恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带土地利用转换矩阵

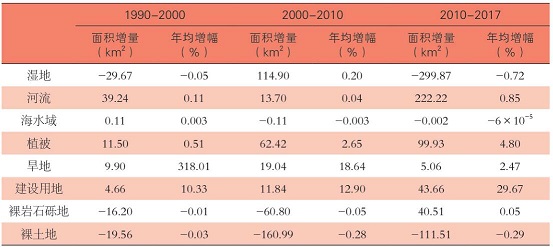

c)土地开发强度变化

恰巴哈尔—奥尔马拉土地开发主要体现在植被、旱地和建设用地面积的增加上。1990-2000年间植被、旱地和建设用地的年均增幅分别为0.51%、318.01%和10.33%;2000-2010年间,植被和建设用地的年均增幅有所增加,分别达到2.65%和12.9%,旱地的年均增幅有所减少,为18.64%;2010-2017年间,植被和建设用地开发的年均增幅持续增加,分别为4.8%和29.67%,而旱地的增幅继续减缓,年均增幅减至2.47%(表3-6)。

表3-6 恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带土地开发强度变化

d)灯光指数变化

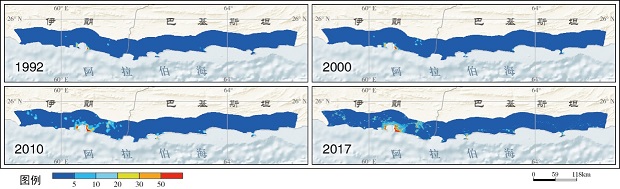

恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带灯光指数1992、2000、2010、2017年空间分布如图3-23所示,由于整体海岸带区域开发程度较低,灯光指数较高的区域范围较小。灯光指数大于50的区域,由1990的0.02%,增至2017的0.21%,其中2000-2010期间最显著。灯光指数介于30-50之间的区域由1990 的 0.08%,增至2017的0.6%,其中2010-2017期间增长最显著。其中恰巴哈尔周围的扩张趋势明显高于奥尔马拉,伊朗段海岸带灯光指数大于30的区域1990-2017年增幅达24.09%,巴基斯坦海岸带没有灯光指数大于30的区域(图3-23)。

图3-23 恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带灯光指数分布图

恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带1992-2017年年均灯光指数在区域范围内再平均的变化曲线如图3-24所示。由于区域内整体的灯光指数都较低,因此在区域范围内再平均后,纵坐标体现的灯光指数范围非常小。但也显示出一定持续增长的趋势,增长幅度达到年均21.03%。

图3-24 恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带年均灯光指数变化

e)NDVI区域分异

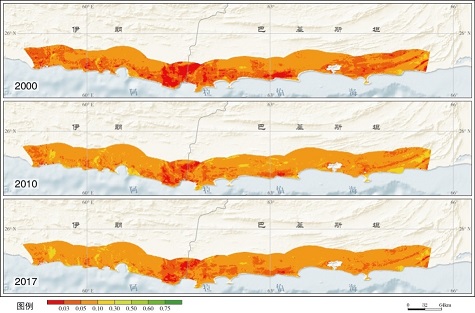

恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带NDVI年均分布情况如图3-25所示。由于该区域属于干旱沙漠性气候,整体NDVI指数均低于0.3。

图3-25 恰巴哈尔—奥尔马拉海岸带NDVI区域分布图

(3)海域生态环境要素区域分异

a)海表温度区域分异

阿曼湾地处亚热带气候区,终年气温较高。近阿拉伯半岛海面受陆地干热气流影响,海温在29-30℃。恰巴哈尔—奥尔马拉附近阿拉伯海域海表的温度在1990-2017年间逐渐升高,且整体呈现为由西部向东部递增。海温高于28°C的区域,1990年占1.83%,2000年占2.51%,2010年达到31.4%,2017年为13.76%(图3-26)。

图3-26 恰巴哈尔—奥尔马拉海域海表温度区域分异图

b)海水叶绿素区域分异

对比2000年、2010年和2017年恰巴哈尔—奥尔马拉附近阿拉伯海域海水叶绿素浓度分布图3-27可知,叶绿素浓度在2000-2017年间逐渐升高,且叶绿素浓度高于2mg/m3的海域面积逐渐扩大,2000年占比为5.18%,2010年占12.55%,2017年达到34.83%。叶绿素浓度整体呈现由海域中心向沿岸递增的趋势。夏季阿曼沿岸及印度西南部海域强劲上升流带来的高营养盐使得阿拉伯海成为全球海洋初级生产能力最高的海域之一。

图3-27 恰巴哈尔—奥尔马拉海域海水叶绿素浓度区域分异图

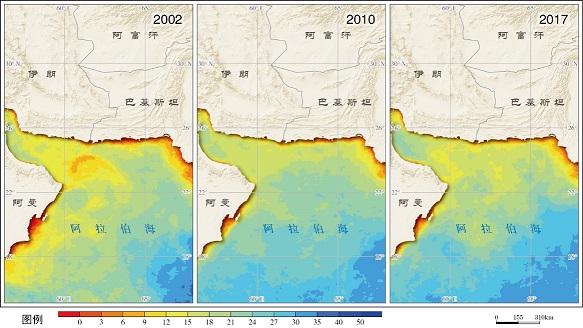

c)海水透明度区域分异

恰巴哈尔—奥尔马拉附近海域海水透明度在2002年、2010年和2017年空间分布如图3-28所示。阿拉伯海北部海水透明度整体表现为由远岸至近岸逐渐降低,这是由于相较远岸海域而言,近岸海域水深较浅,悬浮泥沙更多,生物量更高。2002年海水透明度低于10m的区域占8.07%,2010年占5%,2017年占5.36%。

图3-28 恰巴哈尔—奥尔马拉海域海水透明度区域分异图

3、吉大港—皎漂港海岸带生态环境变化及区域分异

通过对吉大港—皎漂港海岸带不同区域的海岸线、土地覆被、开发强度、灯光指数、NDVI进行时空变化分析,以及对吉大港—皎漂港海岸带海域的海表温度、海水叶绿素浓度、海水透明度区域进行分异分析,进一步揭示了吉大港—皎漂港海岸带生态环境变化态势。

(1)海岸线变化区域分异

孟加拉国海岸线变迁差异性有明显变化。1990年初以砂质岸线为主(63.74%),淤泥质岸线次之(31.58%),人工岸线最少(4.69%)。1990-2017年间人工岸线占比持续增长,到2017年人工岸线(14.25%)增幅比较明显,砂质岸线(48.07%)和淤泥质岸线(28.91%)均有不同程度的减少。

缅甸段海岸线变迁差异性比较明显。1990年以砂质岸线(35.25%)和淤泥质岸线(26.45%)为主,红树林岸线(19.89%)和基岩岸线(16.84%)次之; 2017年仍以砂质岸线(33.85%)和淤泥质岸线(31.26%)为主,且比例相当,基岩岸线(16.36%)无明显变化,红树林岸线(15.41%)有所减少,人工岸线增幅较低,到2017年仅占3.12%。

(2)海岸带土地覆被区域分异

a)土地覆被时空变化

研究区域孟加拉段1990-2017年间城镇化建设和农业资源的变化比较明显(图3-29),40km区域内城镇建设用地的开发主要集中在近岸0-20km区域,由于吉大港和科克斯巴扎尔等城市的扩建,建设用地占地面积持续增加,2017年建设用地面积增长为1990年的5.96倍。由于全球变暖海平面逐渐上升,孟加拉国沿海地势平坦地区的少量耕地被海水淹没,逐渐变为盐田,1990-2017年间,盐田面积增加87.48 km2,同时部分当地居民将水淹的稻田改造为虾蟹池塘以弥补农作物减产的损失,但耕地面积仍然维持在占比20%以上;20-40km区域开发程度相对较弱,城镇化建设呈缓慢增长趋势,到2017年其建设用地占比不足1%。农用地面积持续增加,近30年间,增长幅度达到36.22%。

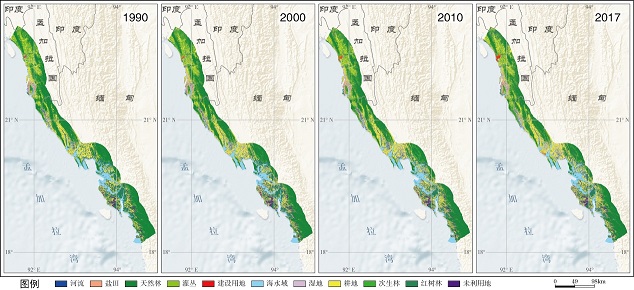

图3-29 吉大港—皎漂港海岸带土地覆被分类图

研究区域缅甸段1990-2017年间城镇用地的增加主要位于0-20km区域内,实兑港、皎漂港扩张的同时带动了城镇的发展,30年间面积增加21.37 km2。20-40km区域,建设用地面积增长缓慢,无明显变化;耕地的开发也主要集中在近海的20km范围内,如若开邦省的沿海平原地带,主产水稻、水果、烟草等,耕地面积是20-40km的2倍,在1990-2017年间,耕地增加460.09 km2,1990-2000年增幅最大为240.97 km2。

20-40km区域耕地变化趋势与0-20km区域相同,近30年间,耕地面积增幅为20.19%,1990-2000年面积增幅最大为9.31%。红树林是海堤的天然屏障,缅甸沿岸红树林区域受农业开垦、人工砍伐等多方面影响在迅速减少,在0-20km区域内,红树林的减少幅度高于30%,红树林的破坏已导致赤潮的发生,对海滨生态环境构成了威胁。b)土地利用转换

吉大港—皎漂港海岸带土地利用转移矩阵如表3-7所示。1990-2017年间吉大港—皎漂港海岸带土地利用主要体现在盐田、耕地、林地、建设用地和未利用地的变化上。湿地的6.91%和耕地1.74%转化为了盐田,盐田占地面积共计增加88.98km2。耕地面积的增加主要由湿地的16.48%、天然林的0.54%、次生林的12.38%、灌丛的44.93%以及红树林的23.28%转化而来。建设用地主要由耕地、次生林、灌丛、红树林和未利用地转化而来,近30年间面积增加了117.76 km2。由于人工砍伐的影响,342.8 km2的林地区域(天然林、次生林、灌丛、红树林)转化为未利用地。

表3-7 吉大港—皎漂港海岸带土地利用转换矩阵

c)土地开发强度变化

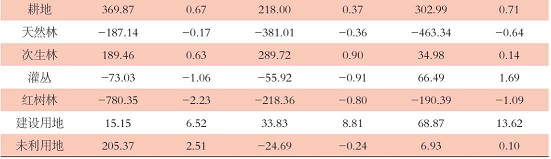

近30年吉大港—皎漂港土地开发主要体现在盐田、耕地和建设用地面积的增加上(表3-8)。1990-2000年间盐田、耕地和建设用地的年均增幅分别为2.62%、0.67%和6.52%。2000-2010年间,建设用地的年均增幅有所增加,达到8.81%,盐田和耕地的增速有所减缓,年均增幅分别为1.78%和0.37%。2010-2017年间,建设用地开发的年均增幅持续增加到13.62%,盐田的年均增幅持续降至0.47%,耕地的年均增幅有所回升,增至0.71%。由于吉大港—皎漂港多发水灾,湿地面积逐渐扩大,年均增幅逐渐提升。而人工砍伐、耕地、建设用地等人工开发用地的逐渐扩张,天然林和红树林面积逐渐减少,天然林年均减幅由1990-2000年的0.17%增至2010-2017年的0.64%;红树林年均减幅由1990-2000年的2.23%减至2010-2017年的1.09%。

表3-8 吉大港—皎漂港海岸带土地开发强度变化

d)灯光指数变化

吉大港—皎漂港海岸带灯光指数1992、2000、2010、2017 年空间分布如图3-30所示,由于整体海岸带区域开发程度较低,灯光指数较高的区域范围也比较小。灯光指数大于50的区域逐渐扩大;指数介于30-50之间的区域由1990年的0.27%,增至2017年的1.18%,其中2010-2017年期间增幅最显著。孟加拉国段的扩张趋势明显高于缅甸段,孟加拉国段海岸带灯光指数大于30的区域1990-2017年增幅达5.09%,且吉大港在过去近30年间发展非常迅速。缅甸段海岸带没有灯光指数大于30的区域,整体发展较为缓慢。

图3-30 吉大港—皎漂港海岸带灯光指数分布图

吉大港—皎漂港海岸带1992-2017年年均灯光指数在区域范围内再平均的变化曲线如图3-31所示。由于区域内整体的灯光指数都较低,因此在区域范围内再平均后,纵坐标体现的灯光指数范围非常小。2009年之前变幅不大,2009年有所增加,增长幅度达到年均 18.04%,体现出整体海岸带在2009年后开发力度增加。

图3-31 吉大港—皎漂港海岸带年均灯光指数变化

e)NDVI区域分异

针对吉大港—皎漂港海岸带NDVI分布情况进行分析,结果如图3-32所示。由于热带雨林分布较广,整体NDVI指数较高。2000年NDVI高于0.5的区域为72.95%,增至2017年升高至78.16%。

图3-32 吉大港—皎漂港海岸带NDVI区域分布图

(3)海域生态环境要素区域分异

a)海表温度区域分异

吉大港—皎漂港海域海表温度区域分异如图3-33所示。吉大港—皎漂港附近孟加拉湾的温度在1990-2010年间逐渐升高,2017年相较2010年海温无明显变化,受地理位置和光照因素影响,整体呈现为由北向南递增的趋势。海温高于28°C区域,1990年占50.53%,2000年占26.79%,2010年达到96.47%,2017年为87.22%。

图3-33 吉大港—皎漂港海域海表温度区域分异图

b)海水叶绿素区域分异

吉大港—皎漂港附近海域在2000年、2010年和2017年叶绿素浓度无明显变化,由于近岸海域受陆源径流影响,海水得到稀释,盐度较低,加之陆源营养盐的不断输入,其叶绿素浓度分布整体表现为由海岸边缘向海洋中心递减。2000-2017年间孟加拉湾叶绿素浓度小于0.2 mg/m3的海域逐渐扩大。吉大港—皎漂港海域海水叶绿素浓度高于2mg/m3的区域,2000年占11.38%,2010年占12.52%,2017年为13.1%(图3-34)。

图3-34 吉大港—皎漂港海域海水叶绿素浓度区域分异图

c)海水透明度区域分异

吉大港—皎漂港海岸带耕地种植面积较大,增加了附近海域营养盐的含量,但内陆淡水资源的输入又降低了近岸海域的盐度,有利于浮游生物的生长,同时增加了悬浮物的质量浓度,加之近岸海域水深较浅,因此该区域海水透明度较低。2002年海水透明度低于10m的区域占12.74%,2010年占13.37%,2017年为13.98%(图3-35)。

图3-35 吉大港—皎漂港海域海水透明度区域分异图

Copyright © 2012 - The National Remote Sensing Center of China (NRSCC)