前言

前言

引言

引言

全球农气与农情监测

全球农气与农情监测

2019年全球大宗粮油作物产量监测

2019年全球大宗粮油作物产量监测

2020年全球大宗粮油作物生产形势

2020年全球大宗粮油作物生产形势

全球粮食安全形势

全球粮食安全形势

地中海地区粮食安全形势

地中海地区粮食安全形势

结论与建议

结论与建议

致谢

致谢

灾害对粮食安全形势的影响

灾害对粮食安全形势的影响

5.1.1 沙漠蝗虫对非洲及南亚的粮食生产影响

2019年11月,非洲北部干旱半干旱区域出现沙漠蝗灾,2020年初从东非逐渐蔓延到了印度、巴基斯坦等区域。利用多源卫星资料、气象资料和地面调查资料,针对受到沙漠蝗虫灾害影响的非洲及南亚等国,开展了农作物受灾及单产受损状况监测和评估,评估结果表明:沙漠蝗虫的影响主要集中在埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、巴基斯坦、印度等国。总体上蝗灾对2020年非洲和南亚粮食生产影响较小,但对埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里等国的畜牧业和巴基斯坦的果蔬类经济作物的影响不容小觑。具体分析结论如下:

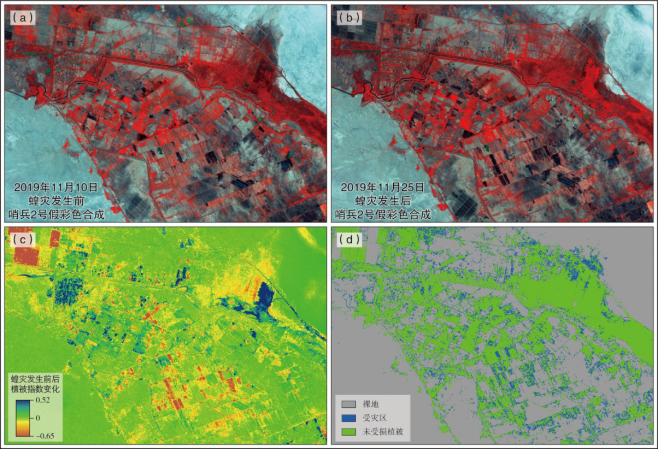

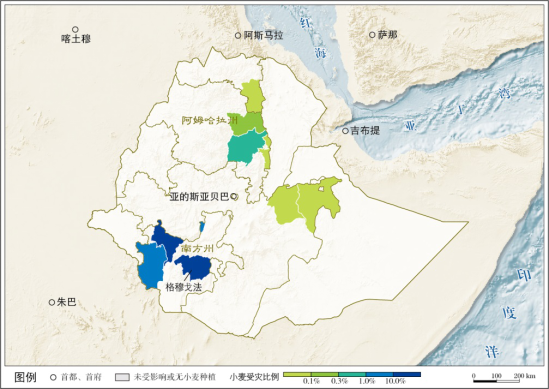

通过高分辨率影像对埃塞俄比亚东北部蝗灾发生前和发生后的植被指数变化监测显示,埃塞俄比亚东北部局部地区受到沙漠蝗虫灾害的影响,但蝗虫过境时,大部分地区的玉米已经收获,沙漠蝗虫对该国的玉米产量几乎无影响。蝗灾仅影响少量仍处于生育期的小麦田块及草地等自然植被(如图5-1(d)蓝色区域所示)。2019年11月中下旬局部地区的小麦收获受到沙漠蝗虫灾害影响,约占该国小麦种植面积的2.4%。图5-2反映出埃塞俄比亚全国各地区小麦受蝗虫影响的分布区域及占比,其中阿姆哈拉省东部地区为小麦主产区,但小麦受灾比例总体小于1%,而南方州的格穆戈法地区蝗灾最为严重,约16.9%的小麦种植区受灾,但该州是玉米主产区,小麦种植面积总体较小。埃塞俄比亚全国小麦产量同比减产仅1%,沙漠蝗虫对埃塞俄比亚2020年玉米和小麦产量影响较小。

图5-1 埃塞俄比亚东北部地区蝗灾前后遥感影像对比及受灾示意图(2019年11月25日)

图5-2 埃塞俄比亚各地区受蝗灾影响的小麦面积比例(2019年11月)

索马里的牧草受沙漠蝗虫影响较大,畜牧业损失较为严重。虽然索马里牧区在过去4个月内降水较同期平均水平显著增加78%,但沙漠蝗虫的肆虐对牧草造成了严重影响,索马里南部的拜省和中朱巴省在11月末蝗虫过境后造成牧草绿度分别下降9.2%和4.1%,部分地区牧草繁茂程度甚至低于发生旱情的上一年度同期水平。

沙漠蝗虫在2019年12月末至2020年1月初从埃塞俄比亚南部和索马里南部进入肯尼亚,蝗虫过境时,肯尼亚的主要作物玉米生长季已经结束,但局部地区的牧草地受到蝗灾影响严重,其中肯尼亚北部的图尔卡纳省和维希加省的牧草受灾最为严重,蝗虫过境造成牧草绿度分别下降4.9%和4.2%。

2020年初,印度西北部干旱地区和巴基斯坦东南部的信德省中北部地区也遭受沙漠蝗虫影响。虽然上述地区并非两国的小麦主产区,对小麦产量影响不大,但沙漠蝗虫对巴基斯坦信德省纳瓦布沙阿的牧场及海得拉巴、登多阿拉希亚、马蒂亚里、米尔布尔卡斯等地区农田周边的果园影响较大,蝗虫过境后上述地区植被绿度平均下降了约8.4%。后期两国对沙漠蝗虫的控制措施得当,并未发生大面积蔓延,同时由于印度和巴基斯坦两国处于旱季,降水量小,温度较低,对沙漠蝗虫的繁殖和蔓延有一定抑制作用。

5.1.2 COVID—19新冠疫情对中国农业生产的影响

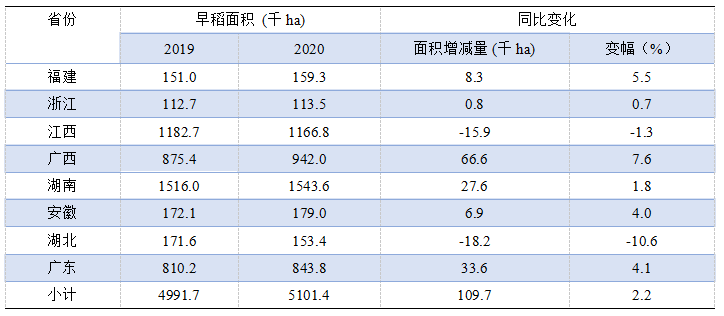

利用多源卫星遥感数据,结合地面实测数据,开展了全国早稻备耕和移栽状况以及冬小麦长势综合监测。监测结果显示,COVID—19新冠疫情并未对全国早稻和冬小麦生产产生显著影响。

2020年全国8个早稻主产省区早稻备耕和移栽总面积为5,101.4千ha,较2019年增加了109.7千ha,增幅2.2%(表5-1)。湖南省作为全国早稻种植第一大省,2020年早稻备耕和移栽面积为1,543.6千ha,较2019年增加27.6千ha,增幅1.8%;广西区早稻备耕和移栽面积增加幅度为各省区最大,早稻备耕和移栽面积从2019年的875.4千ha增加到942千ha,增幅达到7.6%;此外福建、广东、安徽和浙江四省早稻备耕和移栽面积同比分别增加5.5%、4.1%、4.0%和0.7%。

表5-1 2019年和2020年各早稻主产省份种植面积及变化

湖北和江西两省2020年早稻备耕和移栽插秧面积较2019年有不同程度减少,其中江西省减少1.3%;而湖北省作为中国境内新冠疫情爆发中心,早稻生产受影响最为严重,备耕和插秧面积较2019年减少了18.2千ha,大幅缩减10.6%。

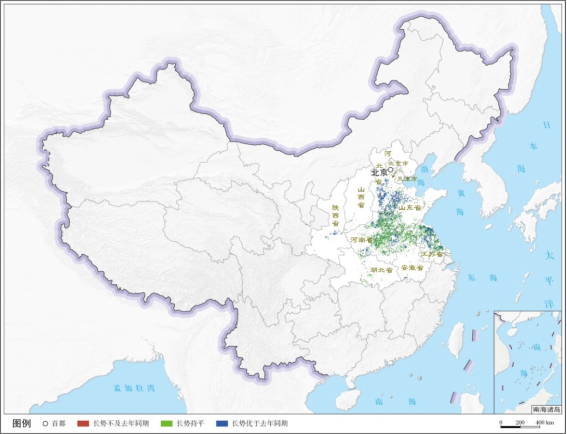

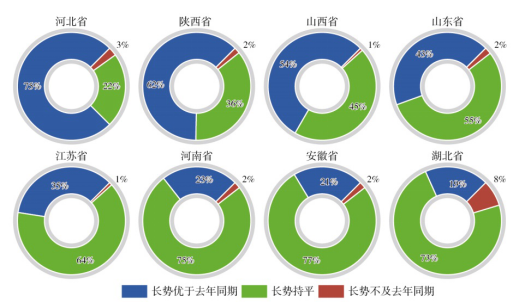

从冬小麦主产区各省情况看,河北省、陕西省、山西省、山东省、江苏省、河南省和安徽省的冬小麦长势均好于去年同期(图5-3),3月1—10日长势优于去年同期的面积分别达到了75%、62%、54%、43%、35%、23%和21%(图5-4),各省长势不及去年同期的耕种面积均小于3%。湖北省冬小麦生产受疫情影响有限,作物整体长势与去年持平,低于去年同期水平的区域主要为荆州市和襄阳市,占全省冬小麦耕种面积的8%。

总体来看,新冠疫情对夏粮作物影响有限,在湖北省解除疫情封锁之前,全国夏粮主产区作物长势已显著优于去年同期。如前所述,良好的作物长势与总体增加的夏粮单产态势相吻合。

图5-3 中国冬小麦主产区长势分布(3月1日至10日)

图5-4 2020年中国冬小麦主产区各省长势与去年同期对比情况

5.1.3 澜沧江/湄公河流域旱灾对水稻生产的影响

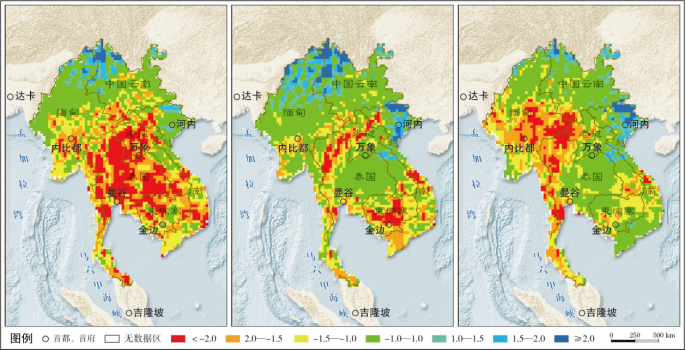

2020年2—4月,湄公河流域5个国家(柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南)和中国云南地区降水亏缺严重,发生了不同程度的气象旱情(图5-5),2月份的降水亏缺主要发生在湄公河下游地区,3月份在柬埔寨,4月份在缅泰老边境地区。

图5-5 2020年2月上旬(左)、3月上旬(中)和4月上旬(右)澜沧江/湄公河流域标准化降水指数

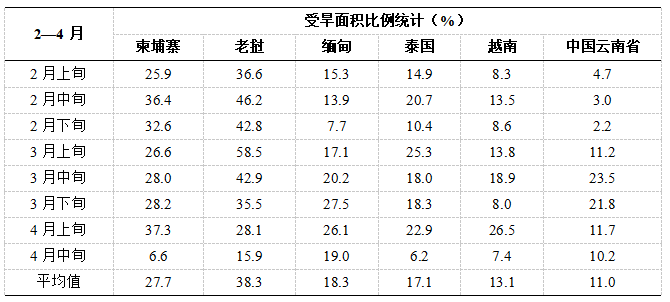

表5-2给出了2月份以来作物受旱比例,其中老挝旱情最严重,作物受旱面积比例平均值为38.3%,3月上旬达到最高值58.5%。其次为柬埔寨27.7%,缅甸和泰国受旱面积比例分别为18.3%和17.1%,越南和中国云南地区受旱相对较轻,约为13.1%和11.0%。

表5-2 2020年2—4月逐旬作物受旱比例统计

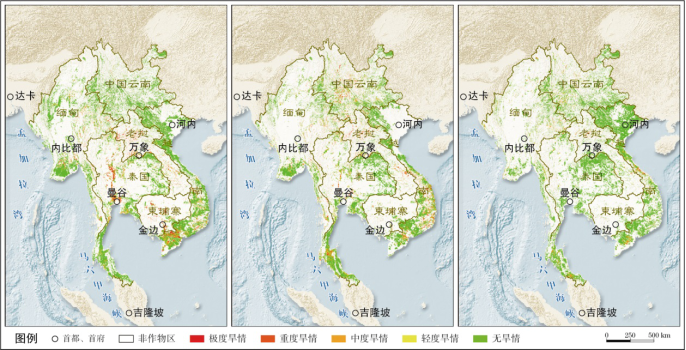

图5-6显示各国旱情发生的时空分布存在差异,严重旱情发生在老挝北部、柬埔寨中西部(2月份)、缅甸南部和中东部(2—3月);同时泰国中西部(2月份)以及南部(3月份)地区、越南中部和南部的湄公河三角洲(2—3月)和中国云南中南部地区(3月)也发生了较严重的旱情。但到4月中旬,澜沧江/湄公河流域旱情整体有所减轻。

图5-6 2020年2月中旬(左)、3月中旬(中)和4月中旬(右)澜沧江/湄公河流域旱情空间分布及变化

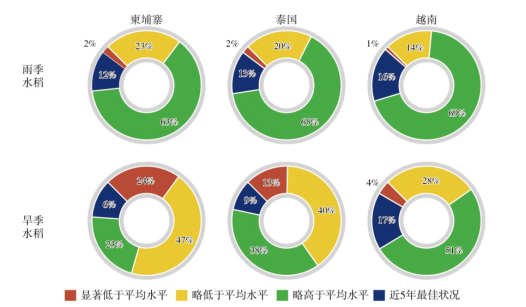

旱灾对旱季早稻生长产生了不利影响,遥感模型监测显示柬埔寨雨季早稻长势良好,约75%的雨季早稻长势优于平均水平,但旱季早稻长势明显偏差,全国仅29%的旱季早稻长势达到平均水平。泰国水稻长势总体正常,其中雨季早稻长势较好,约78%的水稻长势优于平均水平,而旱季早稻长势稍差,超过一半的水稻长势低于平均水平。越南85%的雨季早稻长势优于近5年平均水平,约2/3的旱季早稻长势优于近5年平均水平(图5-7)。旱灾导致柬埔寨、泰国和越南三个国家单产同比分别下降8%、12%和1%,同时三国旱季早稻种植面积均有所缩减,同比分别减少23%、4%和9%。旱季早稻产量分别下滑30%、15%和10%。三国旱季早稻总产量仅1999万t,比去年同期减产373万t,减幅为16%。但旱灾对2月之前收获的雨季早稻生产几乎没有影响,三国雨季早稻产量同比分别增加10%、28%和8%。雨季早稻产量增加一定程度抵消了旱灾引起的旱季水稻减产,但总体来看,旱灾导致澜沧江/湄公河流域多个国家水稻减产。

图5-7 2019—2020年度柬埔寨、泰国和越南雨季及旱季早稻长势分级比例

5.1.4 中国长江中下游洪涝灾害遥感监测

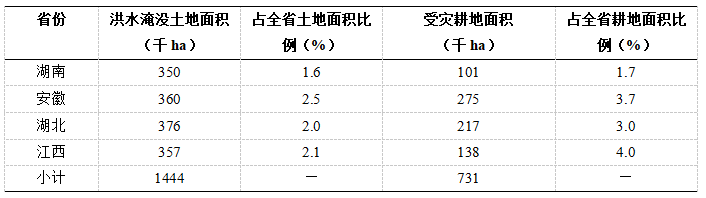

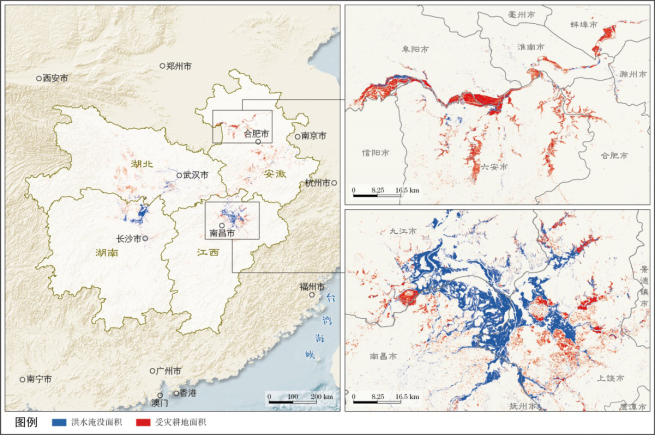

今年入汛以来中国出现持续强降雨天气,为监测持续的强降雨对农业生产的影响,利用多源卫星遥感数据,通过洪灾前后的卫星遥感影响进行对比分析,开展了长江中下游湖南、湖北、江西、安徽四个农业主产省农田涝害状况综合监测。监测结果显示,7月中下旬洪涝灾害影响范围最大,湖南、湖北、江西、安徽四省洪涝受灾农田面积731千ha,约占四省农田面积的3.0%。具体监测结果如下:

遥感监测表明,2020年7月10日至8月10日期间,长江中下游地区持续强降水导致湖南、湖北、江西、安徽四省水面面积较6月10日—7月9日期间扩张了1,444千ha,其中湖北省水面面积扩张376千ha,为四省中最大;安徽省、江西省和湖南省水面面积分别扩张了360、357和350千ha(表5-3)。其中,湖南、湖北、江西、安徽四省总计约731千ha耕地在7月份被洪水淹没,四省被洪水淹没的耕地面积分别为约275、217、138和101千ha,占各省耕地的面积比例分别为3.7%、3.0%、4.0%和1.7%。洪水淹没的农田中,水稻是7月以来主要受灾作物,总面积约为397千ha,约占受淹耕地面积的54.2%。

表5-3 2020年湖南、湖北、江西、安徽四省洪水面积和受灾耕地面积遥感监测(2020年7月10日—8月10日)

受洪涝灾害影响较为集中的地区主要包括洞庭湖周边、鄱阳湖周边、淮河流域安徽段(图5-8),其中淮河流域安徽段受灾耕地最为集中。

图5-8 2020年7月10日—8月10日中国长江中下游洪水及受灾耕地范围

Copyright©2000-2020 nrscc.gov.cn All Right Reserved